LELAKI itu bangkit dari tidur. Jari telunjuk kanannya menyentuh daun jendela kayu hingga terbuka. Ia masih duduk memeluk kaki. Menyandarkan pipi kiri di atas lutut. Berita radio menggema dengan suara rendah, sesaat radio ia matikan dan bantal guling yang baru saja dilepas beberapa detik lalu kembali tenggelam di dadanya.

Jam sembilan lebih tiga puluh. Terasa begitu panjang. Tiga hari ia kembali ke rumah ini. Mencoba berpindah dari kungkungan waktu. Sama saja. Semua manusia di dunia ini pernah memaki waktu. Waktu yang jahanam. Kambing hitam yang paling pantas.

Mungkin ada yang salah?. Ah, aku tahu tak ada manusia yang sempurna. Namun prinsip-prinsip itu telah melewati segala yang masuk akal. Aku tak mungkin salah. Mereka yang salah. Mengapa tak ada satupun dari sekian banyak orang itu yang melihat sisi baik ini?. Sekarang kenyataannya aku yang diasingkan. Meski sebuah pembenaran besar tetap ada dan masih bisa diandalkan, lebih baik memang diasingkan. Tapi aku benci kesepian. Aku bukan Kurt Cobain yang menganggap kesepian sebagai pilihan. Ini Absurd. Aku harus berpikir lagi.

*

Ponsel bergetar meloncat-loncat kecil di atas meja. Randy meraih benda mungil itu tanpa membuka mata. Missed call. 06.14 pm. Sebuah nomor asing, selalu menyelinap di handphone tanpa permisi. Randy menoleh ke jendela. Langit mulai memayungi bumi dengan jubah hitamnya. Sepertinya membilas diri adalah pilihan paling baik. Segerombolan debu telah mendirikan pemukiman-pemukiman kecil di permukaan kulitnya. Sebelum pemukiman menjadi planet mini yang menciptakan sejumlah wabah penyakit, kamar mandi memang tujuan paling bijak.

Seperti baru saja keluar dari perangkap macet seharian, sekujur badannya serasa dilumuri salju. Randy menyeduh segelas kopi sambil bersiul-siul irama lagu yang kemarin berkali-kali menelusup telinganya setiap kali naik angkutan kota. Seisi rumah sepi membisu. Ia memajang diri di depan TV meski tahu jam begini adalah ajang pertunjukan tayangan-tayangan rating terbawah.

Kopi habis, TV dimatikan. Randy berbaring di sofa panjang. Memikirkan lagi siapa dirinya sekarang. Aku mencintai ketiga anakku. Ia terdiam. Hanya itu yang ku tahu saat ini.

Dengungan ponsel memberangus lamunannya. Sebait kiriman caci maki dari seorang perempuan yang merasa geram memperoleh suami seperti dia. Genap sudah empat belas pesan bernada serupa memenuhi kotak masuk. Randy tersenyum. Hal sederhana yang bisa dilakukan daripada meluapkan emosi tanpa arti.

Ia kembali menyandarkan kepala. Meraih koran nasional yang terbit beberapa hari lalu. Matanya menjalari setiap tabel-tabel kecil berisi lowongan kerja. Aku tak boleh semakin terpuruk. Setidaknya ada aktifitas yang bisa kuandalkan sekarang ini. Anak-anak. Di mata mereka aku tak boleh terpuruk.

Ponselnya menjerit lagi. Kali ini nada panggilan. Layar LCD menampilkan angka-angka yang mengusik tidurnya sore tadi. Di balik sana menggema suara perempuan bernada berat, saking rendahnya Randy seperti mendengar desahan perempuan yang baru saja selesai orgasme.

“Salah sambung ya, hm.. maaf”

Segumpal udara keluar serempak dari mulutnya. Untuk sekian waktu kepalanya terasa bergetar. Seperti ada kekuatan aneh tersimpan dari suara perempuan itu. Keanehan yang memuaikan gigilan dalam ruang imaji. Sesaat kemudian getar suara itu menghilang dari balik speaker digital. Meninggalkan sebuah nama. Tania. Katanya dia akan menelepon lagi. Randy tersenyum tipis. Suara ABG.

“Halo? Randy kan?”

“Ya. Saya kira yang tadi bercanda. Kamu tipe pemegang janji”

“Di rumah sepi. Kamu kerja?”

“Tahu dari mana?”

“Aku kenal suara pria dewasa”

“Oh ya? Aku baru tahu jika kedewasaan bisa dilacak lewat suara”

“Kenapa tidak? banyak hal bisa kita ketahui hanya dengan mendengar suara seseorang”

Asyik juga ngobrol dengan perempuan remaja. Manja dan lugu. Lumayan menghibur untuk situasi sesuntuk ini. Setengah jam percakapan yang menyenangkan.

Karena pikiran tak putus dikocok problem, Randy baru sadar lambungnya belum disuapi nutrisi sejak siang. Ia menggeledah lemari es. Cuma ada ikan kaleng. Dipanaskannya sebentar. Jam begini belum juga ada yang pulang. Biasanya mama gemar bawa nasi goreng bila pulang kerja. Daripada mati kelaparan, ia terpaksa merelakan lambungnya direcoki menu jauh dari standar gizi sempurna.

Tania menelepon lagi. Katanya di rumah belum ada orang. Basa-basi kembali berlanjut. Sebuah proses keakraban yang memang sering sulit dijelaskan membuat Randy merasa sudah cukup nyaman untuk menceritakan tentang dirinya. Ah, seperti alur film drama saja. Salah sambung. Tukar pikiran. Basa-basi. Akhirnya akrab. Masalah-masalah yang mengurungnya akhir-akhir ini dibeberkan tanpa putus. Kepada siapapun bukan masalah. Yang penting gundah gulana tak memfosil menjadi pagar beton di dalam otaknya. Di balik suara yang lugu ternyata Tania sanggup memberikan nasehat-nasehat yang bisa membuatnya merasa sedikit tenang. Jam sebelas malam. Pembicaraan mengalir. Bahkan mencapai pada titik paling pribadi.

“Kamu punya pacar?” tanya Tania lantang. Randy menggigit bagian bawah bibirnya.

“Aku sudah menikah” jawabnya dengan nada berat.

Keduanya terdiam.

“Mimpi indah ya. Ku hubungi lagi besok pagi” kata-kata terakhir yang menggema di speaker phone. Randy merebahkan badan. Garis-garis wajahnya tak lagi kusam.

Ia berdiri. Melangkah pelan ke pintu depan. Duduk di teras sembari menyalakan sebatang rokok. Memandang langit dan gemintang yang sesekali berenang di bawahnya. Beberapa bintang menukik ke bawah dan merayap lambat ke dalam kelopak mata Randy. Ketika mencapai titik paling dalam berpasang bintang itu bercinta dan menaburkan benih-benihnya. Randy merasakan sesuatu yang tak bisa ditahannya saat ini. Sesuatu yang telah lama tak dilakukannya, menulis cerita.

Kedua jari telunjuknya menari-nari di atas keyboard dengan irama dinamis. Tanpa bermodalkan ide di kepala, tanpa tahu hendak menulis apa. Yang jelas ia ingin menulis. Randy membiarkan kedua ibu jarinya bergerak sebebas mungkin. Tanpa mempedulikan alur, tema, atau segala tetek bengek lain yang menjadi aturan dalam merangkai kisah. Perjalanan intuitif yang tak jelas itu melahirkan sebuah cerita romantis. Sudah lama sekali tema ini terbang jauh dari perbendaharaan ide yang menggugah imajinasinya. Kondisi sosial yang carut-marut kerap meracuni setiap karya-karyanya yang terakhir. Randy tak mengerti kenapa justru malam ini ia berubah menjadi melankolis.

Satu-persatu tokoh dihadirkan. Baru kali ini Randy merasa tidak kesulitan mengembangkan cerita. Perjalanan alur menyusur tenang di setiap baris. Inspirasi-inspirasi baru senantiasa menampakkan diri. Sesekali ia mengambil jeda. Mencicipi kopi dan membakar lagi dadanya dengan nikotin. Lalu memanjakan kembali imajinasi-imajinasi yang terus berseliweran.

Kini ia berhadapan dengan problem klasik seorang penulis. Bagaimana mengunci cerita dengan kesan yang mendalam. Ia terdiam. Layar komputer ditatapnya tanpa maksud apa-apa. Bermacam pilihan berkecamuk.

Kali ini rasa kantuk menyergap kepalanya. Randy menghamburkan diri di atas kasur. Membiarkan jiwa dan pikiran bergelinjah dalam peraduan mimpi. Di ujung imaji ia melihat Eric Martin berjingkrak di atas panggung dengan gaya rock N roll yang memukau. Matanya terbelalak. Seven impossible days, nada dering SMS yang tak pernah diganti. Rupanya Tania. Mengirimkan kata-kata pendek puitis.

Ia tak kecewa. Pikir Randy setelah membaca pesan pendek yang tendensius itu. Cuaca pagi menusuk pori-pori. Ia menyusupkan kembali tubuhnya ke dalam selimut. Ia enggan mengatupkan matanya. Pikirannya kembali bertamsya sesuka hati. Merecoki ketentraman batinnya. Sebagai seorang laki-laki Randy merasa tak bisa mempertanggungjawabkan apa-apa lagi. Harga dirinya serasa dicabik-cabik tanpa ampun. Sebagai suami? Hm, barangkali tak berlebihan jika ada yang menuduhnya seorang pecundang. Dua minggu lalu dengan tidak hormat ia dipensiunkan secara paksa di salah satu perusahan besar yang bergerak di bidang pertambangan. Padahal reputasi dan posisi penting telah digapainya di tempat itu. Semua buyar karena Randy bersikeras memprioritaskan pendiriannya. Prinsip. Tak peduli menghancurkan atau menyukseskan. Yang jelas ia harus dipegang teguh. Perbedaan prinsip dengan sang bos menyeretnya di pintu kehancuran.

Randy pulang ke rumah dengan langkah lunglai. Menyerahkan diri dihujani amarah murka para penghuni neraka kecil. Layaknya seorang pidana mati sedang menuju tempat eksekusi. Rumah mertua menjelma menjadi lokasi penyiksaan yang sudah tak sabar mencincangnya sampai halus. Senyum dan keramahan mereka hanya sudi diberikan kepada menantu bertanggungjawab, yang bisa menghidupi keluarga.

Setiba di rumah Randy hanya bisa pasrah dihajar bertubi-tubi lewat hujatan dan caci maki para hakim jadi-jadian. Dan akhir cerita yang sudah bisa ditebak, Ia melangkah keluar dengan hanya ditemani sebuah koper besar.

Seburuk apapun setiap bencana pasti menyisakan hikmah. Setelah terpental dari neraka kecil itu, Randy kembali berlabuh ke habitatnya. Menanggal satu-persatu kenangan pahit yang memagutnya. Aktivitas yang telah ditinggalkan sekian lama, kembali bisa dilakukan lagi di sini. Ia bisa memanjakan lagi jari-jemari bermain-main mengikuti gejolak imajinasi. Menulis adalah pekerjaan yang sangat ia cintai. Sejak menginjak sekolah dasar ia bahkan sudah mulai menulis cerita-cerita pendek sederhana. Seolah pensil dan kertas adalah sahabat karib yang selalu menemaninya setiap hari. Kegemaran ini terus berlanjut hingga ia beranjak dewasa.

Ketika untuk pertama kali cerpennya diterbitkan sebuah majalah remaja, Randy menancapkan tekad memilih menjadi pengarang profesional. Membuang jauh-jauh keraguan dan rasa tak percaya diri yang mengintai dari belakang. Namun tekad tinggalah tekad. Idealisme tak pernah sejalan dengan tuntutan hidup. Setelah menikah istrinya yang tercinta mewanti-wanti agar ia segera mencari aktifitas yang lebih mendatangkan laba, daripada setiap hari hanya berdiam di depan komputer berjam-jam mengerjakan sesuatu yang antah berantah.

Randy Cuma bisa pasrah. Apalagi setelah novel pertamanya ditampik penerbit, semangat menggebu-gebu itu ciut juga.

Empat tahun berlalu. Kerinduan itu muntah akhirnya. Ia bebas menulis kapanpun ia mau.

Jam sembilan pagi ia sudah kembali berhadapan dengan layar komputer. Segelas teh manis mengepul hangat di sampingnya. Seorang sastrawan pernah berucap, menulis di pagi hari merupakan salah satu kunci produktif, sebab tubuh dan pikiran kita masih terasa segar. Tapi sudah setengah jam ia di situ, tanpa menuliskan apa-apa. Randy berdiri. Menuju ambang jendela kamar. Memperhatikan setiap jenis orang yang lalu-lalang di jalan. Lalu kembali lagi. Kebuntuan yang ia rasakan tadi malam belum juga pergi. Padahal cerita itu tinggal melewati satu tahapan lagi. Entah kuman apa yang merecoki kepalanya hingga Mood yang mampir kemarin tanggal. Cerita ini menarik. Aku harus menutupnya dengan menarik pula. Bisiknya pada diri sendiri.

Randy kembali merenung. Ia teringat pada Tania. Perempuan ‘salah sambung’ yang sudah menginspirasinya untuk membuat cerita ini. Ide awalnya ia dapatkan dari pengalaman yang pernah dialami Tania. Persenggamaan kata-kata yang telah melahirkan inspirasi. Benarkah hanya sekedar inspirasi?. Entahlah, yang jelas Randy tak akan bisa memungkiri bila jantungnya berdegup lebih deras dari biasanya setiap kali mendengar getar suara perempuan itu.

Konyol. Aku bukan pria murahan yang sembarang saja jatuh hati pada wanita tak dikenal. Lagipula aku tak tahu dia seperti apa. Pembicaraan hanya terjadi lewat ketidaksengajaan di telepon. Otaknya secara spontan memberikan pendapat. Tapi rasa tetaplah rasa. Ia tak bisa dimanipulasi atau disembunyikan. Mungkin benar cinta tak selalu menerobos lewat mata. Setiap indera mempunyai hak yang sama untuk menstimulus sebuah rasa.

Randy manggut-manggut sambil senyum-senyum sendiri. Seolah menertawai hatinya yang tengah jatuh lunglai. Ia teringat ternyata sekarang tanggal dua belas. Dua hari lagi hari kasih sayang yang mereka agung-agungkan itu akan tiba. Bukankah romantis bila menghadiahkan sebuah cerita pendek pada seorang perempuan yang memiliki arti lebih?. Apalagi cerita itu berkisah tentang dirinya. Randy mencoba lagi menyugesti diri sendiri agar cerita itu bisa cepat selesai. Namun sesaat kemudian ia tak kuasa dipecundangi rasa kantuk yang hebat.

Kenyenyakannya kembali terusik oleh jeritan Steven Tyler di ponsel. Matanya langsung tertuju pada jam dinding yang tergantung di samping poster Vladimir Nabokov. Sudah jam delapan pagi. Itu berarti ia telah terlelap selama lima belas jam.

“Halo?” suaranya terdengar berat.

“Baru bangun ya?, aku rindu dengar suara kamu. Kemarin aku tak bisa telepon. Adikku minta ditemani seharian jalan-jalan. Kamu sehat kan?”

“Tania?, hm.. iya aku sehat, aku..., juga rindu dengar suaramu”

“Masih terus memikirkan diri sendiri?. Makanya cari kesibukan yang bermanfaat supaya tidak mengkhayal terus”

“Aku mulai menulis lagi”

“Hm.. buatkan aku cerita!”

“Maksudmu?”

“Cerita. Kisah yang mencerminkan tentang kehidupanku. Atau nantilah kalau kau sudah mengenalku lebih jauh”

“Aku sedang melakukannya. Cerita tentang dirimu”

“Serius?. Aku tak sabar melihat isinya. Kapan kau akan memberikannya padaku?”

“Besok” jawab Randy lantang.

“Besok, hm..Valentine?”

“Tidak ada yang salah kan?”

“Aku tunggu”

Kebekuan ini harus bisa kukalahkan. Hari ini cerita itu mesti selesai.

Setelah membilas wajahnya, Randy memutuskan mencari udara segar dengan menyusuri jalanan di sekitar tempat tinggalnya. Belakangan ini cuaca dingin membujuk orang-orang lebih memilih menghabiskan waktu di rumah. Ia menoleh situasi sekitar. Tidak ada perubahan berarti. Hanya memang warung yang selalu dijaga oleh pak tua itu sudah tidak ada lagi. Bangunannya banyak berubah karena direnovasi. Pak tua itu berteman karib dengannya sejak kecil. Selain baik hati, karena sering memberikan permen secara gratis, ia juga tak pernah pelit menaruh bantuan ke tetangga-tetangga sekitar. Katanya ia meninggal beberapa bulan lalu.

“Randy!” seseorang memanggilnya dengan suara lantang. Langkahnya terhenti. Tampak seorang lelaki melambai dari balik pagar. Jufry. Teman karibnya sejak masih kanak-kanak. Pembicaraan bertemakan nostalgia tak terelakkan lagi. Lelaki bertubuh hemat itu memang tak pernah kehabisan bahan obrolan. Lewat lidahnya pembicaraan yang menjemukan sekalipun menjadi menyenangkan.

“Mau minum apa?” Tanya Jufry setelah baru menyadari teman ngobrolnya belum disuguhkan apa-apa.

“Terserah. Yang panas-panas saja. Supaya badan bisa hangat” jawab Randy diiringi gerakan menggigil.

Jufry tersenyum tipis lalu melangkah ke dalam. Tak begitu lama ia kembali.

“Peninggalan hari raya kemarin” celetuknya sembari meletakkan dua botol Kasegaran di atas meja bundar.

Randy tersenyum mungil. Sebetulnya sudah lama ia tak mencicipi minuman keras. Memutuskan menarik diri dan menjadi suami yang baik untuk keluarga. Tapi untuk kawan lama sesekali tak masalah. Pikirnya.

Pembicaraan berlanjut tanpa jeda hingga sore. Meski kedua wajah mereka sudah terlihat memerah, suasana tetap santai diisi lelucon-lelucon konyol keduanya. Menertawai keusilan-keusilan yang mereka perbuat waktu masih sekolah dulu.

Randy menoleh penunjuk waktu di lengan kirinya. Ia teringat dengan janjinya besok. Dengan kepala sedikit pusing ia bergegas pulang. Berjalan cepat menuju dapur dan meneguk segelas penuh air putih. Komputer segera dihidupkannya. Tidak perlu menunggu semenit Randy tersandar tak berdaya di tempat duduk. Kembali tertidur.

Ibunya yang baru saja pulang membangunkannya karena komputer menyala begitu saja tanpa digunakan. Randy sekali lagi membilas wajahnya di wastafel dapur. Ditatapnya cermin itu. Ia meraih handphone di atas bantal. Satu pesan masuk. Besok aku tunggu di halte depan Bank. Jangan lupa bawa ceritanya Ya!, I LU.

Randy tertegun. Menatap kembali tiga huruf terakhir di pesan itu. I L U. Ia tak begitu mengikuti perkembangan terakhir istilah-istilah yang berkembang dalam sms. Namun, untuk memahami tiga abjad tadi rasanya siapapun tidak perlu repot-repot mengecek kamus khusus pesan pendek.

Sejauh itu perasaannya padaku?.

Tepat jam dua belas malam kalimat terakhir cerita pendek itu berhasil ia rampungkan. Randy menyandarkan punggung dan menarik nafas panjang. Pekerjaan yang unik. Mengasyikan sekaligus melelahkan. Senyum kepuasan terbit di wajahnya. Kini ia bisa benar-benar tidur tanpa beban apapun lagi.

Keesokan paginya Randy mengecek kembali karyanya. Melakukan revisi dan mengedit segala kekurangan agar hasilnya benar-benar utuh. Tania mengirim pesan singkat memberi tahu ia akan menunggunya jam sebelas. Randy meracik penampilan semenarik mungkin di depan cermin. Wajahnya berseri-seri, tak sabar menyambut kencan pertama dengan Tania. Bagaimana rupa perempuan itu?. Ia bertanya-tanya sendiri dengan perasaan gugup.

Ketika kaki kanannya melewati ambang pintu, suara mesin mobil terdengar menderum lembut. Seorang wanita muda dan kedua orangtuanya melangkah turun. Randy merapatkan keningnya. Samar terasa denyut jantungnya menggigil. Membelitkan sepersekian menit segaris tanda tanya. Baru saja hendak berbalik badan mereka sudah berada di ambang pintu.

“Kau mau kemana?” respon istrinya ketika mendapatinya sudah berpakaian rapi.

“Aku dan mama papa datang kemari mau minta maaf dan menjemputmu pulang” lanjut sang istri seraya menatap kedua orang tuanya. Mereka hanya diam dengan raut wajah menyesal.

Randy mematung tanpa secuil kalimat. Pikirannya galau. Ia tak mungkin menolak maksud baik ini. Apalagi setelah istrinya menuturkan kalau semalam kedua buah hati mereka merengek hebat meminta ayahnya pulang. Mereka duduk di ruangan itu sambil membicarakan semua permasalahan. Memikirkan jalan keluar yang terbaik untuk keluarganya. Segala sesuatu mulai dibahas dan diselesaikan dengan kepala dingin.

Di dalam mobil pikirannya tak bisa tenang. Membayangkan nasib Tania yang pasti sudah bosan menunggunya sejak tadi. Ia pasti tak akan pernah memaafkanku. Valentine tahun ini hanya akan menjadi Valentine terburuk dalam ingatannya. Dan semua itu gara-gara aku. Desisnya penuh penyesalan. Randy meraih kertas di kantong luar koper hitam. Ditatapnya setiap baris delapan halaman kertas itu. Aku harus tetap memberikan ini padanya. Tidak mesti sekarang. Ini kubuat hanya untuk dia. Semuanya sia-sia bila cerita ini tidak sampai ke tangan Tania.

Setiba di rumah kedua putrinya yang lucu meloncat kegirangan dan menyambut kepulangan sang ayah dengan pelukan erat.

Randy meraih ponselnya di saku. Ia berjalan ke halaman depan rumah.

“Halo. Tania? Randy. Kamu di mana?”

“Halo?” sahutan perempuan bersuara berat.

“Tania. Ini Randy. Kamu di mana sekarang?”

“Ini mamanya Tania, anda siapa?”

“Maaf tante. Saya ada janji ketemu dengan Tania tadi siang. Tapi ada keperluan penting yang membuat saya tak bisa datang. Saya cuma mau berbicara sebentar meminta maaf.”

“Kamu temannya?”

“Iya tante, maaf mengganggu”

“Kalian janjiannya kapan?

“Pagi tadi”

Pembicaraan terhenti lima belas detik.

“Halo?”

“Kamu yakin bikin janji dengan anak saya?”

“Iya tante. Kami memang baru kenal beberapa hari lalu”

“Tania sudah meninggal sebulan lalu karena kecelakaan” tutur perempuan itu terputus-putus. Randy terpaku. Bahkan ketika perempuan itu menangis tersedu-sedu di telepon, ia tetap diam tanpa sepatah kata.

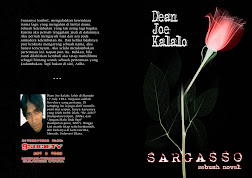

Based on: Kumpulan Cerpen "He..Leh!?"

Topeng Pers: Jejak Intelijen dalam Dunia Jurnalistik Indonesia

-

Christ BelseranRedaksi TitastoryPraktik aparat keamanan yang menyusup ke

dunia pers bukanlah cerita baru di Indonesia. Sejak masa Orde Baru hingga

era refo...

18 jam yang lalu

0 komentar:

Posting Komentar