PAGI yang jernih. Kabut tipis menggenang di atas bau aroma tanah. Langit cerah meski malu-malu. Bunyi derap langkah kuda bergantian dengan suara langkah kaki orang yang masih terdengar satu-satu. Sebentar lagi jam delapan. Waktu di mana bocah-bocah kecil mulai sibuk bermain di hari minggu, orang-orangtua sedang bersiap-siap merapikan diri ke gereja, sementara yang lain masih memikirkan bagaimana menghabiskan hari libur dengan kesenangan masing-masing.

Aku memiliki skema aktifitas yang berbeda dari biasanya di akhir pekan begini. Kebanyakan orang merasa bisa bernafas selega-leganya jika hari yang memang disediakan untuk beristirahat ini datang. Bagiku tak ada bedanya. Ayah telah menyusun jadwal kerjaku secara sistematis hingga sore. Ia menganggapku seolah pekerja suruhan yang digaji setiap bulan. Mulai dari memberi makan ternak di belakang rumah, hingga mencuci sebuah mobil yang menjadi senjata utama ayah memburu nafkah.

Di sekitar tempat tinggal kami sangat sulit menemukan air besih. Satu-satunya sumber air yang bisa diandalkan adalah sebuah mata air buatan yang terletak di ujung jalan kompleks perumahan ini. Seluruh penduduk berlomba-lomba membangunkan diri sepagi mungkin agar bisa menampung air dengan nyaman. Semakin cepat ia terjaga, maka semakin leluasa ia karena biasanya orang-orang yang menampung masih sedikit.

Suasana pagi sesejuk puncak Mahawu, membujuk kedua mataku supaya tidak lekas-lekas melihat dunia. Ini tentu petaka. Karena aku harus antri kurang lebih satu jam di penampungan itu. Jika bisa memilih, aku lebih suka seminggu penuh ke sekolah saja. Hanya itu satu-satunya cara agar jadwal sepadat ini tak lagi meneror dari belakang. Pada hari-hari biasa kegiatanku cenderung enteng. Rutinitas yang menyebalkan tadi diambil alih kedua Sepupuku.

Sehabis melumat pisang goreng dan segelas kopi di teras rumah, aku bergegas menyiapkan deretan galon tampungan air. Kutenteng dua sekaligus untuk mempercepat kerja. Jalanan masih sunyi. Siulan burung yang kerap menemani pagi sepertinya juga absen hari ini. Hanya satu dua orang saja yang tampak tengah menyapu halaman rumahnya. Di ujung lorong pun ternyata sama, di sana kutemui pemandangan yang tak terpredikisi sebelumnya. Tak ada jejeran tangan-tangan yang berhimpitan menenteng penampung air. Di sana hanya ada seorang gadis dan seorang anak kecil. Perempuan pendiam yang tinggal di sebelah rumah kami.

Gadis itu menyanyi-nyanyi kecil sambil membilas rambutnya yang berkilau panjang. Ia terlihat ceria seperti biasa. Kecantikannya yang alami sempat membuatku gentar meneruskan langkah. Begitu melihat ada yang datang ia berhenti menyanyi dan mempercepat membilas rambut. Mereka berdua bagai sepasang sandal. Terpisah hanya bila salah satu mampir ke kamar kecil. Bony dengan nakal memancar-mancarkan air ke pakaian kakaknya. Meski kadang jengkel dengan ulah sang adik, ia terus bekerja tanpa menghiraukan gangguan itu. Aku senang memanggilnya Sunyi, nama yang cocok untuk gadis pendiam seperti dia. Meski, ia tak nyaman dengan nama itu.

“Kok sepi ya” tukasku membuka percakapan.

“Penduduk lain sedang bekerja bakti di lapangan” Jawabnya tanpa mengangkat kepala.

“Kamu sendiri tidak kesana?”

Sunyi menggeleng dan sembari menenteng ember berisi tumpukan baju melangkah pergi. Seberapa seramkah aku hingga tak ada secuilpun keinginannya untuk sekadar berbincang. Pikirku sedikit kesal. Sejak tiga tahun lalu kami pindah kesini setahuku ia memang sangat pendiam. Beberapa kali telah kucoba mengajaknya ngobrol dengan segala cara yang sekiraku cukup ampuh, tapi gagal. Ia tak tertarik membicarakan sesuatu lebih dari tiga kalimat. Begitulah yang kuperhatikan. Seperti dewi keindahan yang terpasung.

Di sini kuperoleh lumayan banyak teman. Di antara banyak itu, yang paling dekat adalah Kurt, kakak Sunyi. Proses pertemanan kami yang “mesra” bahkan telah melahirkan anggapan di mata orang banyak kalau kami kakak beradik. Kurt gemar menyanjung-nyanjung kedua adiknya, dengan mengumbar-ngumbar kalau mereka adalah orang-orang tangguh dan tak gampang menyerah. Dan aku sedikitpun tak pernah merasa kalau ia sedang membual ketika mengatakan hal itu.

Ketiga mereka memang pekerja keras. Setiap harinya membanting keringat membantu sang ibu yang kini lebih sering sakit-sakitan. Usia senja telah memaksa wanita rendah hati itu lebih banyak mendekam diri di rumah. Berkutat dengan bermacam jenis penyakit yang menggerogoti. Tak ada lagi yang bisa diandalkannya untuk menopang hidup selain sebuah lahan perkebunan di seberang jalan. Satu-satunya peninggalan suami yang sangat berharga. Satu-satunya sandaran hidup yang masih tersisa. Panen gagal tak jarang merampas kebahagiaan keluarga malang itu.

Namun yang membuatku kagum, dalam kondisi apa pun Sunyi tak pernah bermuram durja. Ia selalu terlihat menikmati hidup. Barangkali karena ia seorang seniman. Ya, Sunyi adalah seorang pelukis. Aku berani bertaruh, dialah satu-satunya pelukis di perkampungan ini. Setiap sore, saat matahari menepi ke barat, kudapati dirinya dengan wajah penuh noda tinta berwarna saat mencuci tangan setelah selesai melukis. Aku mengintip hasil guratan tangannya yang berjejer di teras, dan kurasakan ada sesuatu yang istimewa di sana. Di tangannya kanvas seolah menjadi sepetak taman yang dihidupi sekumpulan malaikat. Sayang bakat sebesar itu terbuang percuma hanya karena tidak ada biaya untuk mengembangkannya ke jenjang akademik. Menjual seluruh harta merekapun tak akan sanggup membiayainya menyelesaikan studi di sekolah seni. Kemampuan tanpa kesempatan sama saja ingin terbang tanpa sayap. Berbahagialah mereka yang mempunyai potensi dengan fasilitas ekonomi memadai. Sering kubayangkan alangkah membanjirnya orang-orang besar di dunia ini jika persoalan materi bukan lagi sebuah penghalang. Mungkin itu terjadi ketika zaman kapitalis “meninggal” suatu masa nanti. Semuanya masih mimpi. Entah sampai kapan.

Dengan wajah belepotan cat begitu ia terlihat lucu. Rumah kami hanya dibelah sebuah pagar rendah. Aku bisa leluasa memperhatikan ia bergelut dengan kesibukannya dari bawah pohon mangga rimbun di depan rumah. Lagi-lagi Sunyi merasa rikuh jika tiba-tiba saja menyadari dirinya sedang diperhatikan. Aku merasa jarak antara kami semakin membentang ketika tiga bulan lalu Kurt memutuskan mencari pengalaman dengan mengincar nafkah di luar kota. Tanpa Kurt, Sunyi menjelma laut atlantik dengan dasar tak terjangkau. Sejauh ini, memang hanya Kurtlah yang sanggup membuat Sunyi tersenyum. Kadang kebekuan aku dengannya mencair dengan lelucon-lelucon yang acapkali diguyonkan kakaknya. Seorang pendiam biasanya membutuhkan seseorang yang bisa membuatnya merasa nyaman untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan semua itu hanya ada dalam diri sang kakak. Mereka begitu dekat.

Hari memasuki klimaks. Terik mentari di luar bagai ribuan jarum kecil menghujam-hujam pori-pori. Sehabis menyantap menu makan siang, aku ingin tidur sebentar, menikmati senandung angin sepoi di bawah pohon. Menyelesaikan serial cerita silat yang kubaca tadi malam. Novel-novel klasik koleksi ayah semakin tak terdeteksi jumlahnya. Bertumpuk-tumpuk menyesaki lemari tua di ruang tengah yang kian lapuk terhantam usia. Beberapa di antaranya bahkan kini berhamburan di lantai. Dari Ko ping ho sampai Pendekar Rajawali tak ada satu seripun yang luput dikoleksi. Kecanduannya membaca cerita fiksi sebanding dengan ketergantungannya pada tembakau kretek maupun segelas kopi.

Sahutan ibu menunda niatku untuk berleha-leha. “antarkan ini ke rumah sebelah” perintahnya. Senampan kue tart disodorkannya padaku. Kami memiliki kebiasaan membagi-bagi suatu yang kebetulan lebih, ke tetangga-tetangga sekitar. Apapun itu. Tradisi ini telah menjalar turun temurun. “Jangan menyimpan-nyimpan sesuatu yang berhamburan terlalu lama” tutur kakek suatu waktu. Kakek bak Soekarno di keluarga kami. Gemar mengkreasikan petuah-petuah yang memaksa orang-orang terbengong-bengong sampai akhirnya memutuskan untuk patuh. Hingga kini ia tetap menjadi idola anak-anak maupun cucu-cucunya sebagai sosok yang tak henti dielu-elukan. Momen-momen berkumpulnya keluarga tanpa kehadiran kakek seperti menghidupkan kompor yang tak ada sumbunya.

Perempuan tua itu sedang menjahit pakaian di teras rumah. Senyumnya terbit ketika aku menyapa gerbang pagar.

“Makanan kecil, buatan ibu”

“Bilang ke ibu makasih ya” ujarnya ramah. Setelah memindahkan nampan ke tangan wanita itu, aku menoleh separuh mencuri ke arah jendela. Kulihat Sunyi tengah asyik bercengkrama dengan adik kecilnya. Pemandangan itu menerbangkan imajinasiku pada sepasang merpati yang tengah bermain-main dengan riang di tepian sungai. Berkuntum senyuman berdendang mesra di wajah mereka yang polos. Dalam hati kuberharap, dapat memetik senyum polos yang menghangatkan itu. Ia mungkin tak pandai berkata-kata. Tapi tidak dalam senyuman. Dengan senyumannya Sunyi tak memerlukan secuilpun kata untuk memikat setiap hati. Senyum sederhana yang mencerminkan sebuah kedewasaan yang amat kaya. Senyuman yang membuat ia sangat disayangi semua orang. Tapi aku hanya bisa menatap senyuman itu dari sini. Dari dunia yang tak bisa kujelaskan dengan senyuman. Pun dengan kata-kata.

Aku teringat kenangan lampau saat menjelang sore, Kurt selalu mengajakku melemparkan kail di sebuah danau kira-kira tiga kilometer jauhnya dari perumahan ini. Danau dengan sejuta pesona dan kisah, yang selalu membenamkan pengunjungnya ke dalam khayalan luas tanpa jarak. Ya, Danau Tondano. Di tempat itu aku bisa melepaskan apa saja. Beban, hasrat, ataupun gairah yang terpendam dalam jiwa. Sebuah perjalanan singkat mengayuh kenikmatan yang amat romantis. Sepenggal memori yang tak akan pernah terulang sampai kapan pun.

Sebelum senja lebih dulu undur diri, kami buru-buru menampung air untuk dijual kerumah-rumah penduduk sekitar. Sebagian besar orang lebih memilih membuang secuil uang, daripada merelakan keringatnya lelah bercucuran di sore hari. Penghasilannya cukup lumayan, paling tidak bisa menebus dua botol Cap Tikus. Aku dan Kurt menuntaskannya berdua saja.

Ketika menjelang subuh Kurt kembali ke rumah, kesadarannya benar-benar tenggelam diterkam alkohol. Ia sering tanpa sengaja merusak lukisan-lukisan adiknya yang berderet teratur di ruang tengah. Sunyi tentu sedih karena lukisan yang telah rusak sangat sulit ia kerjakan lagi. Dan malam-malam seperti itu adalah malam di mana ia dan kakaknya seperti dua sosok mahluk yang tak saling mengenal. Ketika pagi hari barulah mereka sadar kalau mereka kakak beradik. Dan di saat itulah Kurt baru menyadari kalau dirinya telah melakukan satu lagi sebuah kesalahan yang sama.

Sore itu suasana lebih redup dari kebiasaan. Kedua mataku masih mengidap sisa-sisa keletihan. Kurentangkan sepasang daun jendela agar udara bisa leluasa menghambur masuk. Menelusup setiap kisi-kisi kamarku yang pengap. Jika kebanyakan orang lebih merasa nyaman bila ruang tidur mereka rapi dan bersih, entah mengapa aku lebih suka membiarkan tempat istirahat itu sedikit berantakan. Ini bukan sebuah pembenaran karena mungkin orang mengira aku pemalas. Bagiku ini sebuah pilihan. Kamar yang kocar-kacir menyembulkan pesonanya tersendiri.

Sehabis mandi begini paling nyaman berdiam diri di kamar. Mencicipi simfoni blues dari BB King, salah satu dari puluhan musisi veteran favoritku. Karena gangguan nyamuk semakin ganas, jendela kukatupkan kembali. Tapi pemandangan sekilas di luar sejenak mencuri perhatianku. Di antara rimbunan dedaunan hijau, masih bisa kutangkap jelas gadis itu duduk terkulai di sebelah rumah. Ia menangis. Sebuah lukisan tersandar dalam pelukan Sunyi. Sementara anak-anak kecil tertawa dan mengejek karena wajah dan rambutnya yang berlumuran cat warna. Salah satu dari mereka berkata, “sudah besar kok cengeng”, yang lain memancar-mancarkan air ke wajahnya yang polos. Aku terus memperhatikan dan tertawa geli melihat peristiwa yang jarang terjadi itu. Namun ia terus menangis sehingga membuatku berubah prihatin. Suasana di sekitar rumah itu terlihat senyap, ibunya sedang tidak ada mungkin. Rasa penasaranku untuk menghampiri gadis berambut panjang itu perlahan membumbung. Ia masih saja duduk di sana dengan lukisan yang sama di dadanya. Sunyi terkejut saat melihatku datang, kemudian dengan tergesa-gesa masuk ke dalam rumah. Ia tak kembali selama beberapa menit sementara aku terus berdiri di teras dengan menggendong sejumlah perasaan tak nyaman. Ia belum kembali juga.

Situasi ini membuatku berubah khawatir. Setelah mematung dan menimbang-nimbang selama beberapa menit, kuputuskan memberanikan diri dan melangkah masuk. Tidak ada siapapun di dalam. Hanya beberapa peralatan melukis sederhana, sebuah kursi, dan beberapa buku tergeletak hambar di atas meja. Kulangkahkan kaki ke ruangan lain sembari secara perlahan memanggil-manggil namanya. Namun tidak kurasakan kehadiran satu orang pun.

Setiap kamar terkunci. Hanya satu pada ujung ruangan yang pintunya terbuka setengah. Sentuhan tanganku membuat pintu bercat muram itu terentang dengan sempurna. Kamar yang sepi. Di meja belajar yang tampak reot berjejer rapi deretan novel-novel cinta. Sebuah boneka beruang mungil tersenyum di sampingnya. Pada dinding tripleks tepat di atas tempat tidur, mataku tertumbuk pada sebuah lukisan besar yang terpajang indah. Lukisan yang membuat dadaku berdegup cepat, nafasku bergerak lambat, di situ ada wajahku.

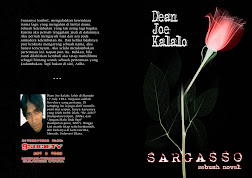

Based On: Kumpulan Cerpen "He..Leh!?"

Indonesia’s President Declares Late Dictator Soeharto a ‘National Hero’

-

Whitewashing History Undermines Efforts to Bring Justice for VictimsAndreas

HarsonoIndonesia ResearcherHuman Rights WatchIndonesian President Prabowo

Subia...

4 minggu yang lalu

0 komentar:

Posting Komentar