ENTAH sejenis perasaan apa yang sering mengusikku tatkala sedang melamun sendiri akhir-akhir ini. Di usiaku yang sebulan lalu baru saja menginjak sepuluh tahun, aku seringkali menyalahkan diri sendiri. Mungkin ini hanya sekedar perasaan saja. Kata ayah, rata-rata anak seusiaku sangat gemar berimajinasi dan berpikir hal-hal di luar kewajaran. Bisa saja ia benar. Tapi aku bukannya sedang menghayali keperkasaan Saint Seiya meluluhlantakkan musuh-musuhnya. Atau berandai-andai layaknya Songoku yang bisa terbang sana sini mencari bola naga. Jawaban itu tetap tak mampu meyakinkan aku sepenuhnya. Perasaan bersalah ini tentu aneh sebab:

Pertama, dari empat kakak adik (aku anak paling bungsu) semuanya rata-rata pernah, bahkan sering melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang tua. Kemarin saja Wesly di tampar ayah gara-gara ketahuan mencuri uang dari kantong seragam kerjanya. Aku patut berbangga karena tidak sekalipun tega melakukan hal-hal seperti itu. Kedua, (masih perbandingan dengan kakak-kakakku), aku satu-satunya yang tega mengembalikan separuh uang jajan karena merasa berlebihan dan tidak mau merepotkan orang tua yang hanya berpredikat sebagai pegawai negeri biasa. Konon, mama terharu setengah mati dengan aksiku ini. Ketiga, dari delapan belas murid laki-laki di kelasku, minus aku tentu, pernah mencicipi terik matahari selama berjam-jam lantaran tidak tahan dengan peraturan sekolah. Saking patuhnya, pak Fredy enggan mengalihkan posisi ketua kelas dua semester berturut-turut dari tanggungjawabku. Aku menerima dengan lapang dada dan tetap rendah hati seperti yang sudah menjadi ciri khasku.

Selain ketiga alasan di atas, masih ada seabrek lagi kebanggaan yang jika kuceritakan semua nanti akan mengkhianati kapasitas cerpen ini. Pastilah ada yang janggal bila seorang anak kecil yang dengar-dengaran seperti aku dikejar-kejar perasaan bersalah. Namun itulah yang terjadi. Belakangan ini, hatiku dibuat gelisah karenanya.

Berawal, ah, aku lupa kapan tepatnya. Kesibukan bermain membuatku tidak ambil pusing masalah waktu. Suatu siang saat pulang sekolah, saat itulah aku diserang segumpal perasaan bersalah yang hebat itu. Aku sendiri merasa sulit untuk menuturkannya dalam bahasa yang gamblang. Yang jelas sejenis perasaan sesal, resah, gelisah mungkin, sesuatu yang bagai menuding diri sendiri tak berguna, menebas kesadaran yang selama ini bertumbuh lebat di kepalaku. Aku tiba-tiba bertanya pada diri sendiri, untuk apa seharian menghabiskan waktu di sekolah?. Ah bercanda kau. Tudingku pada diri sendiri waktu itu. Sayangnya hatiku sepertinya serius. Barangkali sebagian orang akan menganggapku mengada-ada. Dan bila kukeluhkan, mereka tidak mengacuhkannya. Tapi bagiku ini penting. Tiada yang lebih buruk di dunia ini selain melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Dari salah satu film perang yang kutonton, Hitler saja mempunyai dasar pemikiran atas kekejamannya. Sekarang aku baru saja naik kelas lima, sebelum lebih dan lebih lagi, sebelum enam, SMP, SMA, universitas, hingga istilah-istilah lain yang masih terlalu jauh dari pemahamanku, harusnya hal ini diselidiki sejak dini. Ada tiga jawaban dari tiga orang berbeda latar belakang yang pada awalnya sempat mengurangi rasa penasaranku.

Aris yang pertama. Ia teman sekelasku. Katanya ia rajin ke sekolah karena diiming-imingi orang tua dengan bermacam mainan yang berbeda setiap semesternya. Memang pada umumnya begitu. Mainan adalah motivasi utama setiap anak-anak, tak terkecuali aku sih, dalam memenuhi tuntutan orang tua. Kalau untuk itu, bukankah orang tua bisa membelikannya tanpa harus repot-repot anaknya sekolah? Jawaban tadi tidak mengena di hati. Yang kedua kakak tertuaku, tak ada salahnya mengharapkan jawaban bijak dari yang tersulung pikirku. Aku ingin sekolah sampai capek, supaya dapat kerja yang banyak duitnya. Tukasnya lantang. Kalau begitu orang yang sudah kaya tidak perlu repot-repot sekolah dong!. Lalu mengapa si Jenry yang rumahnya bertingkat tiga dan bermobil mewah dengan jumlah yang sama, masih juga kesekolah dengan cerianya?. Kalau kakakku jadi dia, pasti hanya tidur-tiduran di rumah. Barangkali opini ketiga ini ada benarnya juga. Wali kelasku yang memberi tahu. Tuntutlah ilmu setinggi langit, supaya berguna bagi nusa dan bangsa. Kira-kira setengah jam menafsirkan, kemudian aku tidak mempedulikan lagi pernyataan itu. Banyak pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang tidak mengenyam bangku sekolah di masa lalu, Tetap saja mereka dikenang karena dianggap berguna bagi negara.

Hari demi hari berlalu tanpa sedikitpun mengurangi rasa penasaranku dengan masalah yang satu ini. Orang-orang pasti terbahak jika kukatakan hampir frustasi lantaran terus-menerus memikirkannya. Sebuah masalah pribadi. Ya, aku menyebutnya sebagai masalah pribadi. Karena tidak semua anak seusiaku mengalaminya. “Bocah ingusan sok tahu. Frustasi ni ye...Biasa jo”. Demikian olokan yang pasti kuterima. Teman-teman lain ada yang menyindir, jangan sok dewasa deh! Ini gara-gara kebanyakan nonton sinetronnya ketimbang serial anak. Begitulah, mereka sekejam itu padaku. Aku hanya menganggapnya sebagai angin lalu. Yang terpenting bagiku saat ini adalah bagaimana menemukan arti sekolah yang sebenar-benarnya. Tekadku sudah benar-benar bulat, selama belum kutemukan arti tersebut, aku akan mogok ke sekolah mulai sekarang. Semua resiko sudah siap kuterima. Amukan papa, yang pasti marah besar, teriakan mama, sampai kakak-kakakku yang paling kurang melototkan mata mereka untuk menakut-nakuti, atau nilai-nilai raporku yang pasti anjlok. Demi sesuatu yang hakiki semuanya harus kutanggung.

Seharusnya mereka tidak asing lagi dengan aksi-aksi di luar kewajaran yang belakangan ini lumayan aktif kulakukan. Tapi aku mampunyai alasan yang kuat melakukannya dan pada akhirnya mama papa mengakui kalau mereka yang salah. Mereka tahu betul aku tak akan sampai tega melawan tanpa alasan yang jelas.

Sebulan yang lalu karena sakit hati tak diizinkan ikut les piano, aku sampai tidak pulang kerumah selama tiga hari!, Iya, tiga hari! semuanya langsung kebakaran jenggot bingung mencariku. Tapi bujukan nenek begitu ampuhnya hingga memaksaku untuk pulang. Nenek memang selalu kompak denganku. Ia tidak memberi tahu papa selama aku mengungsi di rumahnya. “Biar mereka tahu mengekang minat anak adalah sesuatu yang salah” begitu jawabnya saat kutanya kenapa ia mendukungku. Tujuh hari berselang aku melakukan aksi yang sedikit lebih sopan, mengurung diri dua hari penuh di dalam kamar. Meski marah besar, mama sampai menangis membujukku keluar kamar lantaran khawatir aku kelaparan. Entah mengapa mama menganggap aku sebodoh itu. Sebelum menjalankan misi, tak kurang selusin roti kuboyong kekamarku. Di tambah dengan beraneka ragam snack dan minuman ringan tentu saja aku betah di kamar selama dua hari. Semua itu lagi-lagi karena mereka tidak mengizinkan aku bermain sepak bola dengan teman-teman sekolah. Sedangkan mereka tahu sendiri aku begitu tergila-gila dengan olah-raga ini.

Mereka sebetulnya baik padaku. Apalagi mama. Ia Tak pernah luput memperhatikan kebutuhan-kebutuhanku. Namun ya itu! kadang mereka terlanjur mengada-ada mengatur segala keinginanku untuk memajukan potensi diri. Dengan alasan yang itu lah, ini lah, semuanya di luar rasio.

Tapi kali ini tak seorangpun bisa membujukku kesekolah sebelum ada yang betul-betul memberikan jawaban memuaskan mengenai maksud aktifitas itu. Sekarang jam sepuluh. Tak terasa tiga jam sudah hal ini merampas pekerjaan pikiran di otakku. Suara ribut-ribut di ruang keluarga sudah tidak terdengar lagi. Barangkali semuanya sudah tidur. Yang terdengar tinggal sayup-sayup suara Televisi yang menandakan ayah sedang melakukan kebiasaan nontonnya sampai tengah malam. Jendela itu kubiarkan terbuka. Sinar bulan menyusup celah-celah dedaunan kemudian menyambar ruang tidurku dengan cahayanya yang tanggung. Purnama begitu kentara ketika lampu kumatikan. Satu dua bintang mencoba mencuri perhatianku lewat kemilaunya yang lucu. Aku tak peduli sambil merangkul boneka anjing di samping dan kemudian terlelap.

Bisikan-bisikan aneh mulai dapat kucium dari percakapan mama dan papa di luar.

“Dia mungkin sakit”

“Ah, barangkali cuma kelelahan latihan bola kemarin sore”

Kebiasaanku mengunci kamar sebelum tidur, membuat mereka sulit meraba apa yang terjadi.

“Sudah setengah tujuh Stevly, nanti terlambat” mama berteriak.

Aku tak bergeming. Dentuman pintu dan teriakan mama semakin tak terkendali menyayat telinga.“Stevly bangun cepat, kamu sakit ?”

Aku bangkit sayu. Gegas Membuka pintu kemudian berlalu kekamar mandi. Bilasan air sanggup menjernihkan peluh jiwa dan raga. Mama sudah di depan kamar mandi begitu aku keluar.

“Anak mama mau bikin aksi lagi ya” mimik yang kulihat jauh dari kesan marah.

“Tidak kesekolah sayang? lagi marah sama mama?” sikap itu selalu menyentuh hati.

“Tidak, aku memang tak mau kesekolah Ma” jawabku.

“Mengapa tak mau?”

“Aku tak mau lagi kesekolah” kalimat tadi membias ketelinga ayah. Mama menatapku bingung. “Aku tak mau lagi membuang waktu berjam-jam di sekolah mulai sekarang. Sebaiknya Mama daftarkan saja namaku di tempat les piano itu. Aku tak mau mempelajari sesuatu yang sia-sia. Aku ingin les piano saja. Itu memuaskan keinginanku”.

“Kamu bisa les piano sambil terus sekolah” ayah menyambung dari tempat duduknya.

“Mau jadi apa kamu kalau tak mau sekolah, orang yang tidak sekolah hanya akan menjadi sampah masyarakat”

“Sampah masyarakat itu apa, Pa ?”

“Orang-orang yang tak berguna dan cuma membuat bumi ini tambah sesak. Seperti preman-preman yang suka bikin onar itu. Atau pengemis yang cuma tahu meminta-minta tanpa mau bekerja keras. Papa bisa menyekolahkan kalian semua karena berhasil menyelesaikan sekolah dengan baik, sehingga mendapatkan pekerjaan yang lumayan baik pula. Mestinya kamu bersyukur, eh malah sok jago mau berhenti sekolah”.

“Jadi sekolah cuma untuk orang miskin Pa?”

“Semua orang harus sekolah supaya menjadi pintar.”

“Terus kalau sudah pintar?”

“Ya supaya kamu bisa menghasilkan uang yang banyak”

“Jadi guru yang mengajar di sekolah pintar-pintar semua dong”

“Ya iya mereka pintar-pintar semua”

“Mengapa gajinya sedikit? katanya orang pintar bisa menghasilkan banyak uang”

Aku tahu papa tergeragap meski ia mencoba meniadakan kesan itu.

“Sudah jangan banyak tanya, pokoknya kamu mesti terus sekolah” mama menyela.

“Aku tetap tak mau. Mama dan papa mesti memberikan alasan yang pas untukku, kenapa aku harus sekolah. Jika belum, aku benar-benar mau berhenti sekolah. Seperti aku, aku mempunyai alasan yang jelas mau les piano. Musik memberikan kepuasan tersendiri, membuatku senang dan tanpa beban melakukannya”.

Selanjutnya masalah ini secepat pesawat jet menyebar kesemua orang. Nenek, om, tante, sepupu, bahkan guru di sekolahku mendengar berita tentang pembangkangan yang kulakukan. Mama papa sibuk mencari orang yang pas untuk dapat merayuku kembali sekolah. Mereka kelabakan. Seperti itu situasi yang kuraba.

Ini hari yang ketujuh aku tak menginjakkan kaki di tempat yang katanya ruang pembelajaran itu. Di teras depan rumah mama sedang bercakap-cakap dengan seorang lelaki separuh baya. Sepertinya ia diundang khusus untuk menggagalkan konsistensi pemogokan ini. Hm.. setidaknya bisa kudengar dari nada pembicaraan mereka. Siasat-siasat sedang disusun rapi untuk membidikku.

“Stevly, kemari sebentar” mama memanggil.

Aku menghampiri setelah menanggal majalah olah-raga yang sedang asyik kuperhatikan gambarnya.

“Kenapa Ma?” sahutku santai.

“Ini kak Helli. Dia akan menjelaskan padamu pertanyaan konyol yang membuat mama dan papamu sebal”

“Akan kudengarkan kok”

Lelaki itu memasang senyuman kecil. Menebarkan gelagat meyakinkan.

“Katanya tak mau sekolah ya? Anak lincah harus rajin belajar” Kata lelaki itu.

“Kamu senang belajar?”

“Aku senang mempelajari semua yang aku suka”

“Bagus. Setiap manusia harus melakukan segala tugas yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Belajar termasuk salah satu tugas yang dimaksud. Hewan dan tumbuhan pasti iri karena kita manusia diberikan akal budi untuk digunakan. Dan belajar adalah kegiatan di mana kita menggunakan akal budi tersebut. Karena sekolah adalah tempat belajar, setiap manusia harus menggunakan tempat itu untuk mengasah kemampuan akal budinya. Tapi semua belum berakhir sampai di situ. Kita juga harus tetap mempelajari pengetahuan yang tidak didapat di sekolah. Ilmu pengetahuan bersifat universal. Dalam kehidupan sosial sehari-hari juga adalah lingkungan belajar kita. Pendidikan berlangsung di mana saja, keluarga, pergaulan, serta lingkungan masyarakat lainnya”

“Terus pengetahuan yang tinggi untuk apa kak?”

“Untuk mengisi kehidupan. Kehidupan yang singkat ini jangan hanya berlalu begitu saja. Dengan pengetahuan, setiap orang akan memberikan sumbangsih bagi peradaban manusia. Jadi selain belajar itu ibadah, juga untuk kehidupan manusia seutuhnya”

“Sepertinya kakak tahu banyak, apa kakak calon guru?”

“Bukan. Kak Helli ini mahasiswa. Mereka yang sering menyuarakan kepentingan orang banyak” Potong mama.

“Seperti berita-berita di televisi ya ma.”

“Makanya kamu mesti terus sekolah supaya nanti bisa menjadi mahasiswa teladan seperti dia”

“Mahasiswa orang-orang yang hebat ya kak?”

“Semua orang terpelajar itu hebat. Karena mahasiswa belajar setiap hari jadi mereka hebat-hebat semua”

Betul juga. Belajar untuk kepentingan manusia seutuhnya. Lelaki ini telah meyakinkan aku dari ketidakmengertian.

“Iya, aku mau terus sekolah nanti jadi mahasiswa seperti kakak”

Memang sekolah itu penting. Ah, bodoh aku bertindak yang tidak-tidak. Untung saja ada kakak itu sementara baru seminggu aku absen di kelas. Dia cerdas. Mahasiswa memang cerdas-cerdas semua. Mulai besok dan seterusnya, tidak ada lagi mogok-mogokan. Aku mau kesekolah dengan semangat baru. Setidaknya aku punya pegangan sekarang.

Sejak saat itu, tidak ada yang paling menyenangkan untukku selain menikmati masa-masa SD yang ceria ini. Mama dan papa juga gembira melihat apiknya perangaiku sehari-hari. Satu kebiasaan yang jelas berubah padaku mulai saat itu, sepulang sekolah yang biasanya naik mikrolet, kini lebih doyan jalan kaki. Tentu bukan karena ingin olah-raga. Apalagi gara-gara kehabisan ongkos untuk mendanai pak supir. Sengaja kebiasaan ini kulakukan karena ingin memperhatikan mahasiswa-mahasiswa di universtas yang tidak jauh dari letak sekolahku. Satu hal yang tidak terjangkau kalau naik angkutan umum. Biasanya setelah melintasi tempat itu, aku sering membayangkan delapan tahun nanti ketika aku seperti mereka. Betapa gagahnya aku saat itu.

Siang itu lamunanku mendadak dihentikan oleh suara ramai-ramai di sekitar tempat kuliahan tadi. Ramai sekali untuk ukuran pendengaran telingaku. Ada bunyi teriakan, ada makian, dan kalau memang pendengaranku masih sehat, rasanya ada juga bunyi pecahan kaca. Sepertinya sedang ada perkelahian dengan skala besar. Mustahil.. gumamku. Di lingkungan universitas begini mana ada orang-orang berkelahi. Semisalkan lorong-lorong, gang-gang atau mungkin di pasar anggapan tadi cukup layak dibenarkan. Beberapa polisi juga terlihat berada di tempat itu. Pasti sedang ada unjuk rasa. Ah, aku lupa nama kerennya... o, iya, demo, iya, pasti mahasiswa-mahasiswa itu sedang demo. Setiap hari aku melihatnya di televisi. Aksi-aksi protes yang dibuat karena merasa tidak puas dengan kebijakan orang-orang penting. Demikian yang kubaca di koran. Jadi penasaran nih, bagaimana sih kalau mahasiswa bikin aksi. Akhirnya aku memutuskan melihat lebih dekat ramai-ramai itu.

Memang banyak orang di sana. Tapi ada yang aneh. Sejauh demo yang kutahu, mereka membawa atribut-atribut seperti seprai yang ada tulisan di dalamnya. Ada juga semacam kertas kartun bertulisan yang di acung-acungkan keatas. Tapi di sana tidak ada. Justru orang-orang itu menggenggam-genggam benda yang berbahaya. Apa tidak khawatir nanti melukai orang lain?. Sementara polisi sibuk melerai-lerai satu dua dari mereka. Mungkinkah ini perkelahian?.

Mendadak kebingungan menyerbu otakku. Siapa yang sedang berkelahi? Mahasiswakah? Yang kutahu tawuran hanya digemari anak-anak SMA. Tiba-tiba ketakutan ikut-ikutan menyerang perasaanku. Semakin menyerang dan menyerang hingga kurasakan benda keras menghantam entah bagian mana dari kepalaku. Di tengah hampir lenyapnya kesadaran, aku tahu pasti kalau itu batu. Tubuhku semakin lemah, kurasakan rasa pusing yang begitu hebat. Aku tak kuat lagi. Rasa takut itu kini berubah menjadi geram. Jahanam kalian. Umpatku. Aku tak mau seperti kalian. Semuanya bohong. Aku tak mau lagi sekolah. Aku tak mau jadi mahasiswa. Aku tak.......

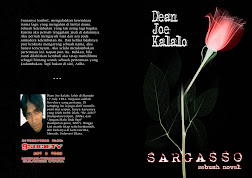

Based on: Kumpulan Cerpen "He..Leh!?"

Indonesia’s President Declares Late Dictator Soeharto a ‘National Hero’

-

Whitewashing History Undermines Efforts to Bring Justice for VictimsAndreas

HarsonoIndonesia ResearcherHuman Rights WatchIndonesian President Prabowo

Subia...

4 minggu yang lalu

0 komentar:

Posting Komentar