DI balik kaca gelap Honda CRV mengkilat Kaping bertanya pada lelaki berwibawa di sebelahnya, “Mengapa orang bisa menjadi gila Pa?”

Laki-laki berpakaian parlente yang sebelumnya hanya mengemudi sambil diam itu, sesaat menghentikan lamunan.

“Mengapa orang bisa gila Pa?” tanya Kaping lagi dengan polos.

Ayahnya tetap diam lantas mengeraskan volume radio yang sedang menyodorkan lagu-lagu top forty.

Kaping memalingkan wajahnya ke depan. Ia kembali melamun. Memikirkan lagi seorang pria tua yang sering mondar-mandir di depan sekolahnya setiap hari. Kembali lagi bergelut dengan sederet pertanyaan yang telah mengoyak-ngoyak pikirannya belakangan ini. “Bagaimana kalau seandainya dia itu ayahku?”, “bagaimana pula bila seandainya aku seperti itu kelak?”, “Atau misalkan ia ternyata adalah kakak kandung wali kelasku yang sering dibicarakan hilang setelah pergi ke luar kota”, “mungkin juga ia seorang prajurit kemerdekaan di masa perang dulu”

“Mau makan siang di mana?” Pertanyaan ayah membuat lamunannya terputus.

“Di rumah saja. Sekalian mau langsung istirahat”

Sesampai di rumah dua orang pembantu yang pendiam sudah menyiapkan berbagai jenis menu makan siang setaraf restoran mahal. Kaping duduk berhadapan dengan ayah bunda, mengunyah beberapa sendok nasi sambil menyimak sepasang lidah yang tengah berkutat dengan dunianya. Bisnis, arisan, dst..dst..

“Aku mengantuk, mau tidur siang dulu Ma”

“Jangan lupa jam tiga guru les bahasa kamu datang”

“Hm..”

Kaping menghamburkan tubuhnya di tempat tidur. Bantal guling dipeluknya erat-erat, laksana anak ayam yang menelusup ke dalam sayap induknya. Ruangan yang sejuk membuatnya segera terlelap.

“Teng tong”. Pembantu berlari kecil-kecil dari dapur ke pintu depan. Guru les berkaca mata menyambutnya dengan sunggingan khas. Sambil separuh merunduk ia mempersilahkannya masuk menunggu di ruang belajar.

“Ping, Ping, bangun Ping” bantal guling digerakkan pelan-pelan. Pembantu yang cukup santun itu tentu khawatir pengalaman buruk menerima tendangan nyasar setiap kali membangunkan si bos cilik kembali terulang.

“Memangnya jam berapa?, aku masih ngantuk”

“Nanti Bapak marah, gurunya sudah datang”

Dengan penuh keterpaksaan Kaping berusaha meregangkan otot-ototnya dan menguap panjang. “Iya aku ganti baju dulu”.

Setelah puas menatap senyum manis guru privat bahasa asing selama sejam penuh, Kaping bergegas ke ruangan tempat ia menonton televisi. Serial kartun favoritnya sedang memasuki episode tegang-tegangnya. Matanya tak menoleh kemana-mana. Duduk terlentang sembari mencicipi es krim Vanila di tangan kanannya. Meski kedua mata tampak sayu, Kaping tetap berusaha bertahan mengikuti perjalanan tokoh kartun favoritnya.

“Ping, papa kamu sudah menunggu di lapangan bulutangkis” tukang kebun memberi tahu. Ia berdiri dan pergi mengganti pakaian di kamar. Lantas menuju ke halaman samping rumah.

“Ayo Ping, yang bagus mainnya” sang ayah memberi semangat sembari tertawa. “pukul bolanya yang keras dong” sambung ibunya dari pinggir lapangan. Keringatnya bercucuran. Kaping tampak lelah. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Toh ia masih tetap terus bermain dan tetap setia memasang wajah gembira.

Sehabis mandi, ia berbaring di atas tempat tidur tanpa memejamkan mata beningnya. Benaknya kembali diganggu oleh bayangan tentang pria tak lazim itu. Bagaimana mungkin orang bisa bertahan hidup dengan mengandalkan makanan yang dipungut dari jalanan selama berpuluh-puluh tahun?. Informasi yang ia dapatkan, kakek Topo telah berkeliaran di sekitar sekolah sejak orang tuanya masih kanak-kanak. Bukankah itu sekitar dua puluh tahun yang lalu?. Hidup di lingkungan hedonis membuat Kaping tetap tak habis pikir dengan kenyataan yang tengah menarik ulur isi otaknya. Ia juga berpikir apakah ada persoalan hidup yang begitu berat sampai-sampai membuat orang hilang kewarasannya. Seberat apakah beban kakek Topo? ia tercenung dan kembali melamun. Setelah tak sanggup menafsirkan, ia berdiri lalu menyorotkan pandangan pada deretan mainan koleksinya yang bertumpuk-tumpuk di sudut kamar. Matanya tertuju pada sebuah mobil remote control mahal pemberian salah satu rekan bisnis ayahnya pada perayaan ulang tahunnya beberapa minggu lalu. Ia meraih remote control itu lalu mengendalikan, hingga mobil itu mondar-mandir di setiap sudut-sudut kamar. Seketika tubuhnya terdiam. Sepenggal kecurigaan mendadak tumbuh dalam benaknya. Bukankah mobil ini tak lebih sama denganku? kalau saja ia benda hidup tentu ia pasti marah dikendalikan sesuka hati oleh pemiliknya. Aku memainkannya kesana-kemari di tempat yang mungkin saja tidak disenanginya. Sekitar sepuluh detik ia terdiam lagi. Memang tak ada bedanya. Ayah ibu mengatur secara utuh setiap gerak-gerikku setiap hari. Rasanya tak ada satupun yang luput. Semuanya atas persetujuan mereka, keluhnya dalam hati. Sesaat Kaping terngiang lagi dengan si kakek. Haruskah aku iri dengan kakek Topo? Ia bebas kemanapun sesuka hati, ia bebas melakukan apapun yang ia suka. Sementara aku, terkurung entah sampai kapan di penjara mewah ini. Kaping menghela nafasnya dalam-dalam. Aku ingin bebas, bisiknya.

Kali ini mata beningnya terpejam seiring malam yang kian menua.

Tepat pukul lima selepas subuh, Kaping sudah terjaga karena paksaan dua orang pembantu untuk menyiapkan diri ke sekolah. Segala sesuatu telah beres dan ia tinggal membawa diri pergi beraktifitas tepat sejam kemudian. Enam jam berikut supir keluarga bergegas menjemputnya di depan sekolah. Kaping biasanya menunggu sendiri di warung kecil pinggir jalan. Pak Abu sang pemilik warung sudah tidak asing lagi dengan si bocah. Segelas teh dingin biasanya langsung disuguhkan secara gratis untuk kawan kecilnya. Mereka bercakap-cakap layaknya kawan lama yang sedang berbagi cerita. Tanpa batasan apa-apa, tanpa peduli tiga puluh tahun perbedaan usia, tanpa memikirkan kesenjangan ekonomi, tanpa mengacuhkan waktu.

Konon, karena saking doyannya menghabiskan waktu di warung pak Abu, si supir yang menjemput merasa kesal minta ampun. Namun apa daya bila sang bos masih ingin berlama-lama. Menjelang sore, barulah si sopir merasa lega karena Kaping sudah berniat kembali ke rumah.

Pak Abu tersenyum kecil. Gigi kuningnya memancarkan rasa tahu akan kecerdasan bocah kecil yang sedang bercerita di sampingnya ini.

“Om tak tahu banyak, hanya saja pria itu sudah lama sekali berkeliaran disini. Meski kurang waras, ia tak pernah melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Mungkin ia orang gila paling pendiam yang pernah om tahu”

Kaping manggut-manggut.

“Apa kakek Topo punya keluarga?”

“Om juga tak tahu mengenai asal-usulnya”

“Di mana tempat biasanya kakek Topo jalan-jalan sore begini om?”

“Setelah suasana sekitar sekolah mulai sepi, setahu om, biasanya kakek Topo sering mangkal sekitar depan Mall”

Kaping bergegas menyerupai musang kecil mengayunkan langkah pendeknya. Supir yang menunggunya, sudah terlelap sejak dua jam yang lalu ditemani udara AC lantaran keenakan berbaring di kursi depan mobil. Ia berlari dan merasa kedua kakinya melepas ringan di udara, Tubuhnya melayang-layang di tengah keramaian kota. Orang-orang berhamburan sana-sini. Rantai-rantai yang selama ini membelenggu seperti tanggal. Sementara matanya terus menelusuri sosok yang dicari-cari. Sebentar-sebentar Kaping menghentikan langkah sebelum menentukan lokasi pencarian berikut. Satu dua letak pusat keramaian ia singgahi. Biru langit merekah mulai menenggelam, berganti kawanan awan yang beranjak menghitam, dan sore mencapai klimaks. Aktor-aktor panggung kota berbondong-bondong menyerobot tempat berteduh, Sebelum deras hujan menggapai tanah. Kaping mendengus, jas hujan yang tak luput menyertainya setiap hari, masih berdiam di belakang jok mobil. Ia menggigil kedinginan karena sekujur tubuh terimbas air menembus seragam sekolahnya. Kaping memikirkan orang tuanya yang mungkin khawatir karena ia belum juga menginjak lantai rumah sampai sesore ini. Sesaat ia membuang jauh anggapan itu. Terlalu dini bagi papa untuk tiba di rumah sekarang. Mama apalagi. Ia masih setia mengawasi minimarket hingga tutup jam delapan nanti.

“Supir. Ya. Mungkin saja pak Eswin menelepon orang tuanya. Huh,.. mudah-mudahan si pemalas itu masih juga terlelap hujan-hujan begini.”gumamnya.

Ini mungkin aksi nekat pertama yang ia lakukan, Masih berada di luar rumah saat sore telah meraja. Anehnya, tak ada perasaan takut sedikitpun yang menyelinap di hatinya. Saat ini, saat air menyisir miring di udara, di samping bangunan ini, hanya ketenangan yang ia rasakan.

*

Rasanya hatiku gembira saat ini. Akhirnya hujan turun juga setelah hampir setahun, ya, mungkin setahun, Atau entahlah, waktu semakin mengabur untukku, kemarau menghampar angkuh di atas kota ini.

Mungkin asyik juga mandi hujan. Aku lupa kapan terakhir kali merasakan nikmatnya mandi. Ah, rasanya sama saja. Tubuhku tetap terasa nyaman tanpa jamahan air. Lagi pula, mandi hanya menghapuskan kotoran yang sekian lama menjadi sahabat kulitku.

Tapi aku kesal pada langit hari ini. Ia curang. Ia tak memberi tahuku kalau akan menurunkan hujan. Kalau ia memberi tahu, aku bisa mengumpulkan sisa-sisa makanan sebanyak mungkin. Hujan-hujan begini paling asyik makan banyak.

Tapi entahlah, akhir-akhir ini, orang-orang mulai enggan membuang makanannya. Kalau mereka bosan, mereka menyimpannya di rumah untuk dimakan lagi. Pasti begitu. Mereka semakin pelit. Mereka sama saja dengan istriku dulu. Ia perempuan terpelit yang pernah kukenal. Ia melarangku jalan-jalan mencari ketenangan, ia melarangku dekat dengan perempuan lain. Bahkan, ia melarangku bermain-main dengan anakku sendiri. Aku kesal setengah mati karena itu. Makanya kepalanya kubenturkan ke tembok untuk melampiaskan kekesalanku. Ia tak lagi cerewet sejak saat itu.

Tapi kesedihanku belum juga berakhir. Anak-anakku mulai menjauhiku. Mereka membenciku setengah mati. Padahal semua orang tahu aku sangat mencintai mereka. Sekarang, tak ada apapun yang kurasakan selain kebebasan. Tidak ada lagi belenggu yang menyebalkan. Orang-orang banyak membiarkanku jalan-jalan keseluruh penjuru kota. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari semua ini.

Aku gemar main-main depan sekolah, memergoki anak-anak SD bermain dengan keceriaan. Itu mengingatkanku dengan putra bungsuku dulu. Selesai sekolah, aku datang menjemputnya. Biasanya ia akan menyambutku manja sambil minta dibelikan es krim sebelum pulang. Sungguh lucu putraku itu. Bertahun-tahun aku tak melihat senyumnya yang polos. Polos dan menggemaskan.

Makanya sejak tadi, bocah berseragam SD yang sedang berdiri diujung sana, menarik perhatianku. Ia hanya berdiam diri sejak tadi. Mungkin ia kedinginan, karena dari tadi memeluk dada. Hampir dua jam ia berdiam di situ. Andai ia mengajakku berbincang untuk sekedar menemani, aku mau-mau saja.

*

Kedinginan semacam ini tak ubahnya penjahat alam yang memaksa setiap orang memilih menyamankan tubuh dan pikirannya di tempat tidur. Berani bertaruh, lebih dari tujuh puluh persen penghuni kota pasti sedang berada di tempat tidur sekarang. Dengan memeluk bantal, asyik juga memeluk boneka, dan tentunya orang-orang dewasa dengan pasangannya masing-masing, saling menghangatkan semua bagian tubuh mereka. Akan menyenangkan barangkali kalau aku pulang saja ke rumah sekarang. Pikirku tadi. Hidangan kesukaanku pasti akan langsung menyambut sebab telah menunggu sejak tadi. Setelah kenyang, betapa nyamannya tidur sore ini. Persetan dengan les, atau latihan bulutangkis. Aku mau istirahat.

Namun belum juga tiga langkah, niat tadi seketika terbuang begitu saja. Tak jauh dari tempatku berdiri, seseorang terlihat sedang menatapku. Sebuah tatapan yang rasanya tanpa kuketahui, telah mengintai gerak-gerikku sejak tadi. Ia melemparkan senyumannya. Barangkali sesuatu yang biasa bila siapapun menunjukan senyumannya kepada kita. Namun yang ini tentu lain, seperti sudah saling mengenal saja, sambil tersungging, Kakek Topo memandangku seolah mengetahui kalau aku sedang mencarinya.

Tetap saja awalnya aku malu untuk menghampiri. Rasanya janggal kalau langsung menyapa tanpa basa-basi. Kemudian kuputuskan membelikan sesuatu sebelum menghampirinya. Roti bagus juga pikirku. Hujan-hujan begini semua orang, tak terkecuali kakek Topo, tentu lapar.

“Makasih Dik, kau baik sekali. Kenapa memberiku roti Dik?”

“Aku lapar. Kuputuskan membeli dua saja, untuk kakek yang satunya” Jawab Kaping malu-malu.

Ia masih juga tersenyum meski mulutnya tersiksa karena melakukan dua pekerjaan sekaligus.

“Kau suka pantai dik?”

“Suka. Suka sekali kek, tapi aku jarang kesana, tak ada yang mau mengajakku”

“Sebentar lagi matahari terbenam. Kakek tak pernah melewatkan pemandangan yang menakjubkan itu. Kau mau ikut dik? Tanya kakek Topo sembari mengunyah bagian terakhir makanannya.

“Pantai belakang kek? Aku mau” Jawab Kaping seraya tersenyum.

Hujan telah mereda. Bebatuan tak lagi basah. Seragam bocah kecil itu sudah mengering terhisap suhu tubuhnya.

Kakek Topo menyandarkan tubuhnya di bongkahan batu menghadap langit. Tatapan itu menyimpan sejuta ambisi yang terpatah. Tersorot entah kemana, mungkin hamparan awan, bisa juga hawa langit yang pecah menggemas laut. Yang jelas bentangan Manado tua bagai kerucut beranak menggagahi ruang pandang mereka.

Ia masih juga tersenyum. Gumam Kaping sambil terus menatap sosok pria di sampingnya. Sementara suasana tetap sunyi seakan terpengaruh dengan sore yang kembali cerah.

“Semua orang punya hati”

Keheningan seketika memecah oleh kalimat tadi.

“Kenapa Kek?”

“Semua orang pasti punya hati kan?” Kalimat itu terulang lagi hanya kali ini dengan nada bertanya.

“Tentu saja Kek, semua orang tentu punya hati” Jawab Kaping polos.

“Tidak semua orang tahu menggunakannya. Sambung kakek Topo lalu menyelonjorkan posisi tubuh hingga kepalanya menyentuh batu.

“Hati-hati gunakan hatimu”

“Memangnya?” Tanya Kaping santai.

Kakek Topo meraih botol kecil dari tas kusamnya kemudian meneguk dalam-dalam isi botol kecil itu dengan penuh penghayatan.

“Penyalahgunaan hati bisa menimbulkan sakit penyakit yang sukar terobati” Lanjutnya.

“Mulanya memang iseng-iseng, tapi perempuan laknat itu meninggalkanku betulan. Lagi-lagi hanya karena masalah hati. Ia bilang aku telah menyakiti hatinya. Padahal tak sedikitpun hatiku bermaksud begitu. Semua memang karena hati”

Kaping terus mendengarkan kakek Topo bercerita dengan mulut separuh terbuka.

“Direktur sialan. Ia juga memberhentikanku karena katanya aku kurang memperhatikan hatinya. Aku melemparkan piring ke wajahnya. Ia memecatku saat itu juga. Aku semakin sedih saja”

Kakek Topo terus bercerita tanpa memperdulikan bocah di sebelahnya. Kaping tersenyum. Belum pernah perasaannya setenang ini.

*

Di ujung laut langit mulai menguning dengan nuansa kemerah-merahan pada porosnya. Gumpalan awan hitam yang mengatapi cuaca perlahan berpendar. Matahari tampak tengah siap-siap undur diri. Entah mengapa bibirku enggan berhenti tersenyum. Semakin matahari menenggelam, semakin membuatku ingin tersenyum lebih lama lagi. Tak ada sedih, tak ada belenggu, seisi bumi seperti mati. Kakek Topo yang sejak tadi begitu menantikan prosesi ini, terus berceloteh tanpa henti. Dengan kata-katanya sendiri, dengan keluh kesah yang hanya dimengerti sendiri. Aku tak peduli sambil terus membiarkan diri diperkosa langit. Menit-menit berlalu membujukku untuk enggan melangkah. Meninggalkan setiap desiran kebebasan. Aku memang ingin tetap disini. Tanpa teman, tanpa keluarga, hanya aku saja.

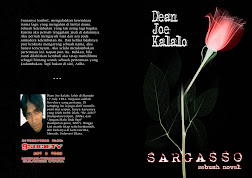

Based on: Kumpulan Cerpen "He..Leh!?"

Topeng Pers: Jejak Intelijen dalam Dunia Jurnalistik Indonesia

-

Christ BelseranRedaksi TitastoryPraktik aparat keamanan yang menyusup ke

dunia pers bukanlah cerita baru di Indonesia. Sejak masa Orde Baru hingga

era refo...

18 jam yang lalu

0 komentar:

Posting Komentar