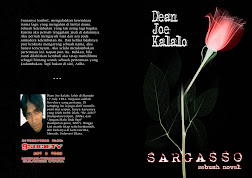

Oleh : Dean Joe Kalalo, SS

Pendahuluan

Dalam menjalankan kehidupan sebagai mahluk sosial, manusia tak akan pernah terelakkan dari suatu proses komunikasi. Segala bentuk komunikasi yang terjadi dalam kehidupan memerlukan tanda-tanda yang akan dijadikan titik tolak manusia dalam bernalar. Ilmu semiotika selalu mengacu pada pandangan bahwa, tidak ada satupun di dunia ini yang bebas nilai. Mimik wajah seseorang, bunyi ban mobil yang pecah di jalan raya, atau pernyataan politik yang dikeluarkan para petinggi partai, merupakan tanda yang selalu memiliki makna yang bisa didapati secara langsung maupun makna tersembunyi di baliknya.

Salah satu bapak semiotika modern, Charles Sanders Peirce (dalam Panuti Sudjiman dan Aart Van Zoest, 1992:1) mengemukakan bahwa, logika harus mempelajari bagaimana orang bernalar. Penalaran itu, menurut hipotesis teori peirce yang mendasar, dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda-tanda memungkinkan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta.

Tanda-tanda bisa berupa apa saja. Bunyi, gambar, warna, kata-kata, baik verbal maupun nonverbal, dilakukan dengan sadar maupun tidak, dan lain sebagainya. Kajian semiotik bertugas untuk menelusuri makna dari setiap tanda tersebut.

Pada perkembangannya muncul ilmu semiotika yang memfokuskan penelitian pada penelusuran makna sekunder (konotasi) dari sebuah tanda. Ahli semiotika yang sangat terkenal dari aliran ini adalah Roland Barthes. Penelitian yang dilakukan adalah mencari makna tersembunyi yang sering tidak disadari bahkan oleh pembuat tanda itu sendiri. Makna-makna sekunder atau konotasi seperti itu banyak dijumpai dalam karya sastra, khususnya puisi.

Dalam mencari makna teks (puisi), perlu juga diperhatikan konteks atau teks lain yang menyertainya. Halliday menjelaskan bahwa, pengertian mengenai hal yang menyertai teks itu meliputi tidak hanya yang dilisankan atau ditulis, melainkan termasuk pula kejadian-kejadian nirkata (non-verbal) lainnya – keseluruhan lingkungan teks itu. Karena itu, pengertian ini merupakan jembatan antara teks dan situasi tempat teks itu betul-betul terjadi (M.A.K Halliday-Ruqaiya Hasan, 1992:6).

Dari sekian banyak tanda yang bisa menjadi kajian dalam semiotika, pembahasan ini akan memfokuskan pada objek karya sastra yaitu sajak, yakni sajak “penyair” karya Widji Thukul.

P E N Y A I R

1. jika tak ada mesin ketik

2. aku akan menulis dengan tangan

3. jika tak ada tinta hitam

4. aku akan menulis dengan arang

5. jika tak ada kertas

6. aku akan menulis pada dinding

7. jika aku menulis dilarang

8. aku akan menulis dengan

9. tetes darah!

sarang jagat teater

19 januari 1988

Sajak “Penyair” karya Widji Thukul ini adalah sebuah sajak pendek yang hanya terdiri dari 9 larik. Karya sastra, khususnya puisi, selalu kaya akan tanda-tanda. Bahkan, puisi memiliki komposisi tanda yang lebih rumit daripada bentuk tuturan bahasa lainnya. Makna tanda dalam puisi bisa ditelusuri lewat teks, atau sesuatu di luar teks.

Bagian yang terlebih dahulu dibahas dalam sajak ini adalah judul. Bagaimanapun judul sedikit banyak selalu memberikan gambaran tentang isi sajak. “Penyair”, yang menjadi judul sajak ini memiliki makna denotatif yang berarti penulis syair. Atau dalam perkembangannya lebih diartikan sebagai seseorang yang menulis puisi / sajak. “Penyair” adalah kata umum yang memiliki banyak sekali kategori, sehingga menimbulkan pertanyaan, penyair manakah yang dimaksud? Apakah penyair romantik?, penyair sosialis?, penyair pujangga baru, penyair angkatan 66?.

Untuk itu dalam hal ini perlu dikerucutkan maksud “penyair” yang dimaksudkan dalam sajak. Gaya “aku” lirik yang dipakai penulis segera menunjukkan bahwa penyair yang dimaksudkan tak lain adalah penulis sajak itu sendiri, yakni Widji Thukul. Hal ini diperkuat dengan tidak ditemukannya tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa sajak ini didedikasikan atau terinsiprasi dari penyair lain. Setelah itu bisa ditelusuri pula, apa yang membedakan Widji Thukul dengan penyair Indonesia lainnya?. Hal ini dirasa perlu karena tidak semua penyair memiliki semangat atau jiwa seperti yang dirasakan Widji Thukul.

Apabila kata “penyair” memiliki makna yang luas, kenapa Widji Thukul menggunakan kata tersebut sebagai judul sajak, yang pada dasarnya adalah sebuah karya individual. Kenapa ia tidak menggunakan judul “aku” seperti yang digunakan Chairil Anwar misalnya, yang lebih bermakna individual. Dari sini bisa dilihat bahwa sang penyair seperti terkesan ingin memaksakan pandangannya bahwa semua penyair harusnya memiliki semangat seperti yang ia miliki. Keterlibatan Widji Thukul dengan banyak aktivis serta organisasi politik kerakyatan, tentu banyak berperan dalam proses kreatifnya sebagai penyair.

Di dalam sajak, “aku” lirik hadir sebagai satu-satunya pembicara yang mengungkapkan isi batin, penghayatan, dan semangat yang muncul berdasarkan pengalaman dalam kehidupan. Penggunaan kata “jika” dan “akan” secara bergantian dalam larik, menunjukkan sebuah pernyataan sikap penulis terhadap suatu keadaan:

Jika tak ada mesin ketik

Aku akan menulis dengan tangan

jika tak ada tinta hitam

aku akan menulis dengan arang

Kata “jika” dan “akan” memberikan persepsi akan sesuatu yang akan dilakukan Si “aku” lirik dalam merespon sebuah situasi yang bisa terjadi padanya. Prospeksi keadaan yang dibayangkannya menyiratkan kekhawatiran dari gejala yang sedang terjadi di dalam kehidupannya saat itu. Di samping itu, pola “jika” dan “akan” yang dipakai penulis, bermakna sebab akibat yang juga mengindikasikan semangat untuk menghadapi kekhawatiran tersebut. Frase “jika tak ada” yang diulang hingga tiga kali, dapat menjadi ikon yang menunjukkan kuatnya semangat sang penyair yang tetap ingin berusaha meskipun berada di tengah situasi “ketiadaan”.

Pada larik ke tujuh bisa didapati simpulan dari apa yang menjadi kekhawatiran penyair:

Jika aku menulis dilarang

Kilmaks dari inti sajak ini terdapat dalam tiga larik terakhir. Ternyata kekhawatiran yang dimaksud penyair adalah kekhawatiran akan terjadinya pelarangan menulis. Lalu siapa yang melarang?, Jenis tulisan bagaimana yang dilarang? Kenapa dilarang? Di dalam sajak ini tidak ada kata atau pun frase yang bisa dianggap sebagai ikon atau simbol yang menunjukkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Pemarkah deiksis seperti kata penunjuk waktu yang bisa dijadikan ikon informasi, juga tidak terdapat dalam sajak. Untuk bisa menelusuri jawaban tersebut perlu dibahas sisi ekstrinsik dari sajak ini.

Seperti bisa kita lihat di atas sajak ini ditulis pada tahun 1988. Widji Thukul terkenal sebagai penyair yang menyuarakan pemberontakan melawan penindasan dalam puisi-puisinya. Selain sebagai penyair, ia juga dikenal sebagai aktivis yang sering turun langsung dalam demonstrasi membela kepentingan rakyat bawah. Dapat kita ketahui pula pada masa ketika sajak ini ditulis pemerintahan orde baru masih menapaki puncak kejayaannya. Salah satu ciri rezim ini adalah merepresi segala bentuk tulisan yang menurut definisi pemerintah bisa mengganggu stabilitas keamanan negara. Banyak karya tulis yang mengandung unsur perlawanan dibakar atau dilarang terbit.

Seorang penulis tak akan mungkin membuat puisi kekhawatiran seperti itu jika tak ada suatu situasi yang mendorongnya. Prospeksi “aku” lirik yang ditandai dengan kata “akan”, tidak hanya bermakna futuristik. Ketika Si “aku” lirik melakukan proyeksi ke depan, hal itu memiliki korelasi dengan situasi masa sebelum dan ketika sajak ditulis.

Larik pertama, jika tak ada mesin ketik, menunjukkan bahwa Si “aku” lirik atau Si penyair sering menggunakan media mesin ketik dalam menghasilkan tulisan. Di tahun 1988 penggunaan komputer belum merakyat seperti sekarang ini. Barangkali bila Widji Thukul menulis sajak ini di tahun 2000-an, ia akan memilih diksi, jika tak ada komputer.

Pada larik ke tiga, jika tak ada tinta hitam, dan kelima, jika tak ada kertas, menunjukkan makna yang hampir serupa dengan larik pertama, tentang benda yang digunakan oleh Si “aku” lirik. Jika tak ada, memberi makna bahwa objek yang dimaksud sebelumnya ada atau digunakan.

Nomina yang digunakan penyair pada setiap larik yang menunjukkan pernyataan sikapnya, seperti “tangan”, “arang”, “dinding”, “tetes darah”, adalah nomina yang menyimbolkan propaganda perlawanan rakyat bawah. Ketika semuanya dirampas, rakyat hanya tinggal memiliki (yang oleh penyair) disimbolkan dengan tangan, arang, dinding, tetes darah, di mana bagian-bagian tersebut adalah elemen dasar rakyat tertindas yang tak bisa dirampas oleh penguasa.

Kata “tetes darah” pada larik terakhir, memiliki makna konotatif yang mencitrakan tentang keberanian. Makna konotatif diperkuat oleh kehadiran larik sebelumnya, “jika aku menulis dilarang”. Di samping itu, aku akan menulis dengan tetes darah juga adalah metafora dari keinginan untuk rela berkorban sampai titik darah penghabisan. Tiga larik terakhir dalam sajak ini menjadi satu kesatuan yang membentuk sebuah slogan yang mempertegas inti dari makna sajak. Tiga larik tersebut juga mencitrakan manifesto “Penyair” yang menjadi judul sajak, manifesto versi sang penulis, Widji Thukul.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan tinjauan semiotik makna sajak menjadi semakin jelas, namun tetap saja ada beberapa kemungkinan interpetrasi yang bisa terjadi sesuai dengan perkembangan waktu:

a. Aku adalah seorang penulis yang memiliki kegelisahan akan keleluasaannya memperjuangkan kepentingan rakyat tertindas melalui tulisan, dikarenakan adanya pihak lain yang merepresi kebebasannya.

b. Meski tidak terdapat pronomina lain selain aku, setelah dilihat sisi ekstrinsik yang mencakup situasi, waktu, dan aktivitas penulis, dapat disimpulkan bahwa pronomina aku mentujukan isi sajak terutama kepada pemerintah dan kepada sesama penyair sebagai pernyataan sikap akan kegelisahan sekaligus semangatnya untuk menghadapi kegelisahan itu.

c. Walaupun situasi “ketiadaan” datang membelenggu aku, semangatnya tak akan luntur. Bahkan, walaupun pihak lain yang lebih memiliki kekuatan dari dirinya (pemeritah penguasa) mengungkung kebebasannya.

Makna “penyair” yang diangkat penulis dalam sajak ini, adalah refleksi dari suatu situasi yang menekan, yang membuat dihasilkannya sebuah pernyataan sikap untuk pantang menyerah melawan tekanan tersebut.

Daftar Pustaka

Sudjiman, Panuti, dan Van Zoest, Aart. 1992. Serba Serbi Semiotika. Jakarta:Gramedia

Halliday, dan Hasan Ruqaiya.1992. Bahasa, Konteks, Dan Teks. Yogyakarta:Gadjah Mada

University Press

Dua gereja baru menunjukkan jalan menuju toleransi beragama

-

Pemerintah harus mengubah atau mencabut peraturan yang mendiskriminasi

minoritas agamaAndreas HarsonoBanten NewsGereja Bersama, multi denominasi,

dan Gerej...

2 bulan yang lalu

.jpg)

0 komentar:

Posting Komentar