(monumen untuk Munir, Widji Thukul, serta seluruh pencetak cermin yang lenyap di negeri darah)

Wahai Indonesia,

Panggung sandiwara megah

lakon-lakon terpentas gagah

Skenario tersaji indah

Wahai Indonesia,

Rakyatmu penonton setia

Yang tak kunjung tercekik bosan

Walau wajahmu

Seperti film India

Di mana malumu Indonesia?

Kau telanjang di sana

Namun masih melenggok manja

Terus berkata,

“jaketku berwarna cerah”

Sudahlah, Indonesia

Kau bukan lagi balita

Terus sok melucu meski telah renta

Kenakan jubahmu

Jangan sok seksi

Seperti Maria Osawa

Tolonglah Indonesia

Bebaskan rakyatmu

Yang terus-menerus membeli kebenaran

Seperti transaksi DVD porno bajakan

Jangan lagi pengecut Indonesia

Marilah bercinta

kibarkan kelaminmu di udara

Meski gegarnya tak selincah

Peluru negeri eropa

Indonesiaku

Jangan lagi kau tipu diriku

Dengan berita-berita palsu

Yang membuatku gemas itu

Indonesiaku

Jangan lagi kau bunuh pahlawanmu

Cuma karena memajang cermin

di depan wajah kusammu

Aku mohon padamu

Sungguh

Januari 2008

TAK ADA PAHLAWAN UNTUK INDONESIA

Label: Puisi

Musik Lahir Dari Ketidakpuasan

Semua orang suka musik, Pasti. Tak terhitung alasan yang bisa dibenarkan mengapa kita semua menyukai salah satu bentuk seni paling agung yang diberikan Tuhan ini. Ada yang hanya sekadar suka, ada pula yang memvonisnya sebagai hobi, bahkan ada yang sampai rela menghabiskan bahtera hidupnya hanya untuk berkarya di bidang ini. Manusia memang secara alamiah menyukai keindahan. Media paling awal yang dapat merangsang naluri ini adalah musik. Bahkan, seorang bayi sudah dapat menikmati musik sejak masih dalam kandungan.

Semua orang suka musik, Pasti. Tak terhitung alasan yang bisa dibenarkan mengapa kita semua menyukai salah satu bentuk seni paling agung yang diberikan Tuhan ini. Ada yang hanya sekadar suka, ada pula yang memvonisnya sebagai hobi, bahkan ada yang sampai rela menghabiskan bahtera hidupnya hanya untuk berkarya di bidang ini. Manusia memang secara alamiah menyukai keindahan. Media paling awal yang dapat merangsang naluri ini adalah musik. Bahkan, seorang bayi sudah dapat menikmati musik sejak masih dalam kandungan.

Perkembangan musik dunia memasuki puncak kemegahannya pada dekade 60-an. Sejak saat itu musik tidak saja hanya sekadar sebuah karya estetis yang menghibur, melainkan tersulap menjadi sebuah industri mengesankan yang mendobrak paradigma konvensional pada waktu itu. Ditandai dengan kemunculan The Beatles, supergrup paling fenomenal yang pernah ada. Musik bahkan menjadi senjata untuk meruntuhkan nilai-nilai tradisi yang dianggap konservatif dan tidak relevan lagi dengan kehidupan yang telah memasuki era modern. Musisi-musisi yang semula diremehkan keberadaannya karena dinilai sebagai profesi yang tidak mensejahterakan, saat itu mulai mendapat tempat terhormat dimata dunia. Tanpa mengesampingkan sang raja Rock and roll ‘Elvis’, Dalam hal ini kita patut berterimakasih pada The Beatles, empat pemuda asal liverpool yang nekat menuruti kata hati sebagai wujud pencurahan ekspresi terlarang pada masanya.

John Lennon pada masa kecilnya bahkan pernah berucap, ibuku akan memungut kembali puisi-puisi laguku yang ia buang ketempat sampah, setelah aku populer nanti. Sebuah pernyataan yang bagi saya jauh dari kesan lelucon bila melihat kepopuleran John Lennon beberapa tahun setelahnya. Orang tua-orang tua pada waktu itu selalu ingin menyekolahkan anaknya setinggi mungkin dengan harapan kelak bisa menjadi Dokter, BisnisMan, pengacara atau profesi-profesi lain yang mampu menghidupi dan meningkatkan nama baik keluarga. Tentu saja ibunya mencak-mencak melihat John Lennon cilik enggan sekolah dan lebih memilih berdiam diri dikamar sambil menulis lirik-lirik lagu. Namun pilihan yang berani serta kejeniusannya membuat karyanya terus abadi sampai saat ini.

Ya, berani menentukan pilihan. Dalam bidang apa pun setiap revolusi memerlukan orang-orang yang berani menentukan pilihannya. Dari kancah negeri sendiri masih teringat bagaimana Koes Plus dipenjarakan oleh presiden Soekarno lantaran jenis musik yang dibawakan dianggap terlalu kebarat-baratan. Benarkah seni ada batasnya ?

Memang benar kata-kata adalah senjata yang lebih menyayat ketimbang pisau belati. Dengan kata-kata dalam lirik lagunya tercatat sejumlah musisi tanah air diberangus oleh kaum penguasa. Sebut saja Iwan Fals atau Ebiet G Ade. Padahal mereka hanya mencoba jujur dalam berkreatifitas. Ketakutan tak jarang menimbulkan perilaku yang munafik. Dan penguasa adalah sumber ketakutan paling horor pada waktu itu.

Demam The Beatles memunculkan motivasi untuk timbulnya kelompok-kelompok musik yang mempunyai titik berangkat serupa, yaitu ketidakpuasan dengan apa yang sudah ada. Maka lahirlah The Doors, Rolling Stone, The Who, dan lainnya, untuk ikut memberanikan diri mengambil bagian dalam industri ini. Remaja-remaja saat itu mengalami imbas besar-besaran yang berpengaruh pada perubahan gaya hidup. Mereka seperti teracuni dengan tren musik yang berkembang karena kelompok-kelompok musik tersebut tidak hanya merefleksikan karya-karya mereka, melainkan menawarkan sebuah lifestyle baru yang segera mewabah dikalangan anak muda karena dianggap mengaspirasikan hasrat mereka yang lama terpendam. Imbas negatifnya, berbagai jenis narkoba merajalela, free seks sana-sini, semangat memberontak seperti terlecut dan mereka menuntut kebebasan seluas-luasnya. Nama-nama seperti Jimi hendrix, Janis joplin, Led zeppelin, bisa dikatakan sebagai avant garde dalam euforia ini. Setiap pertunjukan yang disuguhkan, tak luput dari bumbu-bumbu yang telah disebutkan diatas. Pink Floyd, grup besar beraliran progresif rock, mewajibkan setiap penonton yang menyaksikan konser mereka untuk mengkonsumsi ganja terlebih dahulu, Agar dapat menikmati betul setiap lagu yang mereka suguhkan. Atau pentolan-pentolan The Beatles yang membagikan secara gratis LSD, sebuah jenis obat bius, saat konser mereka berlangsung. Hal-hal tadi hanya sebagian kecil dari kenakalan-kenakalan mereka. Belum lagi Jim Morison, bintang maha besar grup The Doors yang bermasturbasi ria di atas panggung. Keusilannya ini bahkan menghantarkan Morison berurusan dengan kepolisian. Ia kemudian mendekam dibalik terali besi karena perbuatan ini. Musik khususnya Rock and roll adalah sesuatu yang mempunyai daya magis tinggi. Bagaikan bola-bola api yang memporak-porandakan segala bentuk yang sifatnya normatif.

Pink Floyd, grup besar beraliran progresif rock, mewajibkan setiap penonton yang menyaksikan konser mereka untuk mengkonsumsi ganja terlebih dahulu, Agar dapat menikmati betul setiap lagu yang mereka suguhkan. Atau pentolan-pentolan The Beatles yang membagikan secara gratis LSD, sebuah jenis obat bius, saat konser mereka berlangsung. Hal-hal tadi hanya sebagian kecil dari kenakalan-kenakalan mereka. Belum lagi Jim Morison, bintang maha besar grup The Doors yang bermasturbasi ria di atas panggung. Keusilannya ini bahkan menghantarkan Morison berurusan dengan kepolisian. Ia kemudian mendekam dibalik terali besi karena perbuatan ini. Musik khususnya Rock and roll adalah sesuatu yang mempunyai daya magis tinggi. Bagaikan bola-bola api yang memporak-porandakan segala bentuk yang sifatnya normatif.

Rock and roll menuju ke tahap lebih garang pada era 80-an. Tampaknya Rolling stone, Deep purple, Led zeppelin, di masa puncak mereka, cukup berhasil memanas-manasi anak-anak muda yang masih hijau untuk melestarikan lantunan hingar-bingar mereka. Tidak hanya itu, seolah kurang puas oleh pendahulunya, pewaris-pewaris ini semakin liar berkarya dengan komposisi musik yang lebih menggetarkan telinga. Pada masa ini eksplorasi teknik gitar semakin menjadi-jadi. Muncullah grup-grup baru dengan gitaris-gitaris handal. Angus Young bersama AC DC, Joe Satriani, Steve Vai, Kirk Hammet, hingga Paul Gilbert bersama Mr Big, semuanya secara gagah berkreasi dengan mengatasnamakan panji Hard rock dan Heavy metal.

Boleh dibilang inilah masa klimaks dari perjalanan mengeksplorasi kegilaan musik rock hingga tahap tertinggi. Banyak aliran-aliran baru bermunculan. Death metal, grind core, thrash, dengan aksi-aksi panggung yang semakin gahar. Tapi apakah rock selalu butuh teknik ?. Ternyata tidak.

Tapi apakah rock selalu butuh teknik ?. Ternyata tidak.

Jenuh dengan liukan-liukan melodi yang menyayat, seorang remaja berlatar belakang suram asal Seattle merasa terusik. Bermodalkan kemauan keras serta dua orang teman yang berjiwa serupa, Kurt Cobain mengibarkan aliran baru. Ia mendirikan sebuah band yang akhirnya menjadi kelompok musik terbesar setelah dekade 80-an, Nirvana.

Tren kembali berubah. Kurt berhasil memberi pengaruh kepada semua orang bahwa dengan komposisi yang simpel, musik rock masih bisa menggigit. Dengan hanya mengandalkan 3 kord, grunge merajalela. Rasanya banyak rocker-rocker sebelumnya merasa sakit hati dengan pengkhianatan Nirvana. Tidak sedikit juga yang merasa mempunyai pegangan baru. Pearl Jam, Alice in Chains, Sound Garden ikut ambil bagian di dalamnya. Nuansa-nuansa pemberontakan yang terkandung pada lagu-lagu mereka menjadi panutan generasi muda pada waktu itu. Hingga pada saat ia meninggalpun (1994), pengaruh cita rasa musik Kurt cobain terus mewabah. Unsur alternative yang kental tak urung membuat band-band seperti Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, hingga Creed masih mewarisi karakter yang dibangun band-band asal Seattle tadi. Di sisi lain, timbul keinginan musisi-musisi generasi baru untuk menggabungkan musik Rock dengan unsur-unsur yang lain. Setelah Kurt, Band-band lebih memfokuskan diri bagaimana memberikan sound efek yang bagus pada lagu mereka, Dan tidak lagi terlalu memikirkan teknik permainan gitar yang menonjol. Perubahan lain yang signifikan, mereka semakin tenang di atas panggung. Jingkrak-jingkrakan mulai dikurangi takarannya pada setiap aksi panggung. Generasi ini memunculkan aliran Nu metal dan berkembang menjadi Modern Rock. Band-band macam Korn, Limp Bizkit, RATM, memberikan unsur Hip-hop pada karakter Rock mereka. Atau Blink, Green Day, hingga Simple Plan yang lebih memilih mengeksplorasi unsur Punk. Perkembangan selanjutnya ? kita nantikan saja.

Di sisi lain, timbul keinginan musisi-musisi generasi baru untuk menggabungkan musik Rock dengan unsur-unsur yang lain. Setelah Kurt, Band-band lebih memfokuskan diri bagaimana memberikan sound efek yang bagus pada lagu mereka, Dan tidak lagi terlalu memikirkan teknik permainan gitar yang menonjol. Perubahan lain yang signifikan, mereka semakin tenang di atas panggung. Jingkrak-jingkrakan mulai dikurangi takarannya pada setiap aksi panggung. Generasi ini memunculkan aliran Nu metal dan berkembang menjadi Modern Rock. Band-band macam Korn, Limp Bizkit, RATM, memberikan unsur Hip-hop pada karakter Rock mereka. Atau Blink, Green Day, hingga Simple Plan yang lebih memilih mengeksplorasi unsur Punk. Perkembangan selanjutnya ? kita nantikan saja.

Dimuat dalam Buletin Bengkel Musik edisi 1, September 2005.

Label: Esai

SAJAK “PENYAIR” KARYA: WIDJI THUKUL SUATU TINJAUAN SEMIOTIK

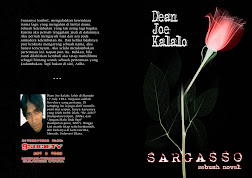

Oleh : Dean Joe Kalalo, SS

Pendahuluan

Dalam menjalankan kehidupan sebagai mahluk sosial, manusia tak akan pernah terelakkan dari suatu proses komunikasi. Segala bentuk komunikasi yang terjadi dalam kehidupan memerlukan tanda-tanda yang akan dijadikan titik tolak manusia dalam bernalar. Ilmu semiotika selalu mengacu pada pandangan bahwa, tidak ada satupun di dunia ini yang bebas nilai. Mimik wajah seseorang, bunyi ban mobil yang pecah di jalan raya, atau pernyataan politik yang dikeluarkan para petinggi partai, merupakan tanda yang selalu memiliki makna yang bisa didapati secara langsung maupun makna tersembunyi di baliknya.

Salah satu bapak semiotika modern, Charles Sanders Peirce (dalam Panuti Sudjiman dan Aart Van Zoest, 1992:1) mengemukakan bahwa, logika harus mempelajari bagaimana orang bernalar. Penalaran itu, menurut hipotesis teori peirce yang mendasar, dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda-tanda memungkinkan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta.

Tanda-tanda bisa berupa apa saja. Bunyi, gambar, warna, kata-kata, baik verbal maupun nonverbal, dilakukan dengan sadar maupun tidak, dan lain sebagainya. Kajian semiotik bertugas untuk menelusuri makna dari setiap tanda tersebut.

Pada perkembangannya muncul ilmu semiotika yang memfokuskan penelitian pada penelusuran makna sekunder (konotasi) dari sebuah tanda. Ahli semiotika yang sangat terkenal dari aliran ini adalah Roland Barthes. Penelitian yang dilakukan adalah mencari makna tersembunyi yang sering tidak disadari bahkan oleh pembuat tanda itu sendiri. Makna-makna sekunder atau konotasi seperti itu banyak dijumpai dalam karya sastra, khususnya puisi.

Dalam mencari makna teks (puisi), perlu juga diperhatikan konteks atau teks lain yang menyertainya. Halliday menjelaskan bahwa, pengertian mengenai hal yang menyertai teks itu meliputi tidak hanya yang dilisankan atau ditulis, melainkan termasuk pula kejadian-kejadian nirkata (non-verbal) lainnya – keseluruhan lingkungan teks itu. Karena itu, pengertian ini merupakan jembatan antara teks dan situasi tempat teks itu betul-betul terjadi (M.A.K Halliday-Ruqaiya Hasan, 1992:6).

Dari sekian banyak tanda yang bisa menjadi kajian dalam semiotika, pembahasan ini akan memfokuskan pada objek karya sastra yaitu sajak, yakni sajak “penyair” karya Widji Thukul.

P E N Y A I R

1. jika tak ada mesin ketik

2. aku akan menulis dengan tangan

3. jika tak ada tinta hitam

4. aku akan menulis dengan arang

5. jika tak ada kertas

6. aku akan menulis pada dinding

7. jika aku menulis dilarang

8. aku akan menulis dengan

9. tetes darah!

sarang jagat teater

19 januari 1988

Sajak “Penyair” karya Widji Thukul ini adalah sebuah sajak pendek yang hanya terdiri dari 9 larik. Karya sastra, khususnya puisi, selalu kaya akan tanda-tanda. Bahkan, puisi memiliki komposisi tanda yang lebih rumit daripada bentuk tuturan bahasa lainnya. Makna tanda dalam puisi bisa ditelusuri lewat teks, atau sesuatu di luar teks.

Bagian yang terlebih dahulu dibahas dalam sajak ini adalah judul. Bagaimanapun judul sedikit banyak selalu memberikan gambaran tentang isi sajak. “Penyair”, yang menjadi judul sajak ini memiliki makna denotatif yang berarti penulis syair. Atau dalam perkembangannya lebih diartikan sebagai seseorang yang menulis puisi / sajak. “Penyair” adalah kata umum yang memiliki banyak sekali kategori, sehingga menimbulkan pertanyaan, penyair manakah yang dimaksud? Apakah penyair romantik?, penyair sosialis?, penyair pujangga baru, penyair angkatan 66?.

Untuk itu dalam hal ini perlu dikerucutkan maksud “penyair” yang dimaksudkan dalam sajak. Gaya “aku” lirik yang dipakai penulis segera menunjukkan bahwa penyair yang dimaksudkan tak lain adalah penulis sajak itu sendiri, yakni Widji Thukul. Hal ini diperkuat dengan tidak ditemukannya tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa sajak ini didedikasikan atau terinsiprasi dari penyair lain. Setelah itu bisa ditelusuri pula, apa yang membedakan Widji Thukul dengan penyair Indonesia lainnya?. Hal ini dirasa perlu karena tidak semua penyair memiliki semangat atau jiwa seperti yang dirasakan Widji Thukul.

Apabila kata “penyair” memiliki makna yang luas, kenapa Widji Thukul menggunakan kata tersebut sebagai judul sajak, yang pada dasarnya adalah sebuah karya individual. Kenapa ia tidak menggunakan judul “aku” seperti yang digunakan Chairil Anwar misalnya, yang lebih bermakna individual. Dari sini bisa dilihat bahwa sang penyair seperti terkesan ingin memaksakan pandangannya bahwa semua penyair harusnya memiliki semangat seperti yang ia miliki. Keterlibatan Widji Thukul dengan banyak aktivis serta organisasi politik kerakyatan, tentu banyak berperan dalam proses kreatifnya sebagai penyair.

Di dalam sajak, “aku” lirik hadir sebagai satu-satunya pembicara yang mengungkapkan isi batin, penghayatan, dan semangat yang muncul berdasarkan pengalaman dalam kehidupan. Penggunaan kata “jika” dan “akan” secara bergantian dalam larik, menunjukkan sebuah pernyataan sikap penulis terhadap suatu keadaan:

Jika tak ada mesin ketik

Aku akan menulis dengan tangan

jika tak ada tinta hitam

aku akan menulis dengan arang

Kata “jika” dan “akan” memberikan persepsi akan sesuatu yang akan dilakukan Si “aku” lirik dalam merespon sebuah situasi yang bisa terjadi padanya. Prospeksi keadaan yang dibayangkannya menyiratkan kekhawatiran dari gejala yang sedang terjadi di dalam kehidupannya saat itu. Di samping itu, pola “jika” dan “akan” yang dipakai penulis, bermakna sebab akibat yang juga mengindikasikan semangat untuk menghadapi kekhawatiran tersebut. Frase “jika tak ada” yang diulang hingga tiga kali, dapat menjadi ikon yang menunjukkan kuatnya semangat sang penyair yang tetap ingin berusaha meskipun berada di tengah situasi “ketiadaan”.

Pada larik ke tujuh bisa didapati simpulan dari apa yang menjadi kekhawatiran penyair:

Jika aku menulis dilarang

Kilmaks dari inti sajak ini terdapat dalam tiga larik terakhir. Ternyata kekhawatiran yang dimaksud penyair adalah kekhawatiran akan terjadinya pelarangan menulis. Lalu siapa yang melarang?, Jenis tulisan bagaimana yang dilarang? Kenapa dilarang? Di dalam sajak ini tidak ada kata atau pun frase yang bisa dianggap sebagai ikon atau simbol yang menunjukkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Pemarkah deiksis seperti kata penunjuk waktu yang bisa dijadikan ikon informasi, juga tidak terdapat dalam sajak. Untuk bisa menelusuri jawaban tersebut perlu dibahas sisi ekstrinsik dari sajak ini.

Seperti bisa kita lihat di atas sajak ini ditulis pada tahun 1988. Widji Thukul terkenal sebagai penyair yang menyuarakan pemberontakan melawan penindasan dalam puisi-puisinya. Selain sebagai penyair, ia juga dikenal sebagai aktivis yang sering turun langsung dalam demonstrasi membela kepentingan rakyat bawah. Dapat kita ketahui pula pada masa ketika sajak ini ditulis pemerintahan orde baru masih menapaki puncak kejayaannya. Salah satu ciri rezim ini adalah merepresi segala bentuk tulisan yang menurut definisi pemerintah bisa mengganggu stabilitas keamanan negara. Banyak karya tulis yang mengandung unsur perlawanan dibakar atau dilarang terbit.

Seorang penulis tak akan mungkin membuat puisi kekhawatiran seperti itu jika tak ada suatu situasi yang mendorongnya. Prospeksi “aku” lirik yang ditandai dengan kata “akan”, tidak hanya bermakna futuristik. Ketika Si “aku” lirik melakukan proyeksi ke depan, hal itu memiliki korelasi dengan situasi masa sebelum dan ketika sajak ditulis.

Larik pertama, jika tak ada mesin ketik, menunjukkan bahwa Si “aku” lirik atau Si penyair sering menggunakan media mesin ketik dalam menghasilkan tulisan. Di tahun 1988 penggunaan komputer belum merakyat seperti sekarang ini. Barangkali bila Widji Thukul menulis sajak ini di tahun 2000-an, ia akan memilih diksi, jika tak ada komputer.

Pada larik ke tiga, jika tak ada tinta hitam, dan kelima, jika tak ada kertas, menunjukkan makna yang hampir serupa dengan larik pertama, tentang benda yang digunakan oleh Si “aku” lirik. Jika tak ada, memberi makna bahwa objek yang dimaksud sebelumnya ada atau digunakan.

Nomina yang digunakan penyair pada setiap larik yang menunjukkan pernyataan sikapnya, seperti “tangan”, “arang”, “dinding”, “tetes darah”, adalah nomina yang menyimbolkan propaganda perlawanan rakyat bawah. Ketika semuanya dirampas, rakyat hanya tinggal memiliki (yang oleh penyair) disimbolkan dengan tangan, arang, dinding, tetes darah, di mana bagian-bagian tersebut adalah elemen dasar rakyat tertindas yang tak bisa dirampas oleh penguasa.

Kata “tetes darah” pada larik terakhir, memiliki makna konotatif yang mencitrakan tentang keberanian. Makna konotatif diperkuat oleh kehadiran larik sebelumnya, “jika aku menulis dilarang”. Di samping itu, aku akan menulis dengan tetes darah juga adalah metafora dari keinginan untuk rela berkorban sampai titik darah penghabisan. Tiga larik terakhir dalam sajak ini menjadi satu kesatuan yang membentuk sebuah slogan yang mempertegas inti dari makna sajak. Tiga larik tersebut juga mencitrakan manifesto “Penyair” yang menjadi judul sajak, manifesto versi sang penulis, Widji Thukul.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan tinjauan semiotik makna sajak menjadi semakin jelas, namun tetap saja ada beberapa kemungkinan interpetrasi yang bisa terjadi sesuai dengan perkembangan waktu:

a. Aku adalah seorang penulis yang memiliki kegelisahan akan keleluasaannya memperjuangkan kepentingan rakyat tertindas melalui tulisan, dikarenakan adanya pihak lain yang merepresi kebebasannya.

b. Meski tidak terdapat pronomina lain selain aku, setelah dilihat sisi ekstrinsik yang mencakup situasi, waktu, dan aktivitas penulis, dapat disimpulkan bahwa pronomina aku mentujukan isi sajak terutama kepada pemerintah dan kepada sesama penyair sebagai pernyataan sikap akan kegelisahan sekaligus semangatnya untuk menghadapi kegelisahan itu.

c. Walaupun situasi “ketiadaan” datang membelenggu aku, semangatnya tak akan luntur. Bahkan, walaupun pihak lain yang lebih memiliki kekuatan dari dirinya (pemeritah penguasa) mengungkung kebebasannya.

Makna “penyair” yang diangkat penulis dalam sajak ini, adalah refleksi dari suatu situasi yang menekan, yang membuat dihasilkannya sebuah pernyataan sikap untuk pantang menyerah melawan tekanan tersebut.

Daftar Pustaka

Sudjiman, Panuti, dan Van Zoest, Aart. 1992. Serba Serbi Semiotika. Jakarta:Gramedia

Halliday, dan Hasan Ruqaiya.1992. Bahasa, Konteks, Dan Teks. Yogyakarta:Gadjah Mada

University Press

Label: Esai